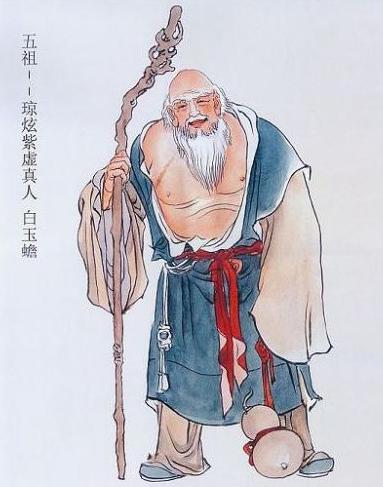

白玉蟾的精神世界

欄目分類:道教神仙 發(fā)布日期:2016-06-16 瀏覽次數(shù):次

南宋白玉蟾,大概是海南歷史上第一個(gè)名動(dòng)朝野的才子。在他且行且吟的時(shí)候,就已經(jīng)是一個(gè)傳奇人物了,雖信手書畫,隨意詩文,皆能自成妙品,被愛慕其才華的人珍藏起來。他不僅才華橫溢,而且學(xué)問極好,“天下有字之書,無不經(jīng)目”。書不僅都讀過,而且讀得滾瓜爛熟。當(dāng)時(shí)談知識,講學(xué)問,不出乎儒釋道三教,白玉蟾寫文章時(shí),三教典故總是被信手拈來。正因?yàn)樾刂刑N(yùn)藏著前人的許多文化成就,并且能夠融會(huì)貫通,所以幾千字的文章,在白玉蟾的筆下常常一揮而就。有人記載觀看白玉蟾寫文章的經(jīng)歷,說是“猶河決昆侖注之海”,幫著研墨的人,覺得手腕快要斷了,還不見那支筆有停下的意思。文章寫完后,圍觀的學(xué)者們?nèi)《x之,發(fā)現(xiàn)是這樣一篇文章,“閎肆詭奇,出入三氏,籠罩百家,有非世俗所能者。是所謂不由紀(jì)律,不擊刁斗,而轉(zhuǎn)斗千里外者也。”從立意到修辭,都揮灑自如,出人意表。

白玉蟾

不僅才華高,學(xué)問深,白玉蟾還膽識過人。他從不與蠅營狗茍之輩為伍,只喜歡豪情超邁之士,以俠肝義膽相照,也喜歡談兵略,喜歡縱橫排闔之道。在發(fā)現(xiàn)南宋政權(quán)存在諸多問題的時(shí)候,他直奔皇宮,要獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,不僅拳拳報(bào)國之心時(shí)常自然流露,而且對于天下形勢,也表現(xiàn)出高屋建瓴的洞察。

以白玉蟾這樣一個(gè)人物,生活在宋代那樣一個(gè)特別崇尚文治的時(shí)代里,金榜題名的榮耀,甚至超過武將得勝回朝,通常情況下,他應(yīng)該走科舉功名一路,而且可以肯定,要在這條道路上博取一分半節(jié)功名富貴,對于白玉蟾來說,簡直如視諸掌。然而,白玉蟾只在十二歲的時(shí)候應(yīng)試過一次“神童科”,因?yàn)樵谶@之前,他已經(jīng)學(xué)通了儒家的九部經(jīng)典,還能寫出不同凡響的詩詞。但在這之后,他卻遠(yuǎn)離科場游戲,“去而為老氏子之徒”,遨游江湖。這樣的人生選擇,精神上當(dāng)然有所享受,可以逍遙一世之上,睥睨天地之間,但生活上卻不免要忍受貧困,有時(shí)甚至很潦倒。這也是有關(guān)白玉蟾的一個(gè)謎,他究竟為什么放著富貴不取,卻要作一個(gè)流浪詩人,永不厭倦地體驗(yàn)著求道者的生活?以至“足跡半天下”,走遍了南宋政權(quán)統(tǒng)領(lǐng)的半壁江山。

從各種文獻(xiàn)的記載里,可以想見白玉蟾當(dāng)年的身影。他當(dāng)然豐神卓約,像他的朋友們所感受到的那樣,在與人交往時(shí),讓人覺得如清風(fēng)拂面,讓人精神為之一振。但奔走在曠野里,蓬頭跣足,卻又像極了《詩經(jīng)·黍離》中的詩人,“行邁靡靡,中心搖搖,知我者謂我心憂,不知我者謂我何求。悠悠蒼天,此何人哉?”一個(gè)多才而憂郁的詩人,拖著久已疲憊的身心,穿過城市,路過鄉(xiāng)村,沒有人知道他何營何求,也很少有人知道他何思何慮。《黍離》中的詩人是這樣一個(gè)求道者,白玉蟾也是這樣一個(gè)求道者。

像流浪詩人一樣地游歷,當(dāng)然就會(huì)像流浪詩人一樣地憂患,小則為一身生計(jì)而憂,大則為家國天下而憂,白玉蟾的許多詩文,都表現(xiàn)出這兩方面的憂患。然而,憂患家國天下之事,不正應(yīng)該博功名、走仕途嗎?憂慮一身生計(jì)之事,取功名富貴不就可以解決嗎?但白玉蟾沒有走這條路,可見這兩方面的憂,是他放棄功名、游歷天下的結(jié)果,而不是原因。那么,導(dǎo)致白玉蟾游歷以求道的原因究竟是什么呢?

在一篇題為《日用記》的短文里,白玉蟾向我們描述了這樣一幕場景:深秋之夜,萬籟俱寂,白玉蟾獨(dú)自漫步在曠野里。仰望滿天繁星,清朗而閃爍,讓人感受到宇宙的靈性;環(huán)顧夜幕下的大地,一片朦朧,昏昏沉沉。兩相對照,頭頂?shù)奶焖坪鹾苷鎸?shí),腳下的地反而模糊得近乎虛幻,于是,一個(gè)長期醞積在心中的問題,不覺從靈魂深處浮現(xiàn)出來:人作為天地間最有靈性的生命,究竟從哪里來,最終又將到哪里去?短暫的個(gè)體生命,與生生不息的永恒宇宙,究竟是什么樣的關(guān)系?憑著靈性,人固然能領(lǐng)略天地造化,但能夠進(jìn)一步感悟造化的真諦么?這些問題,像藤葛一樣纏繞著內(nèi)心,白玉蟾的自由精神不禁脫腔而出,要神游太虛,“若將憑虛御風(fēng),泠然于汗漫之上,登玉帝之庭,遊王母之房”,然而,“青霄冥冥,紅塵擾擾”,人世間的事紛擾不堪,天宮上又音訊全無。無可奈何之際,白玉蟾也只有喟然興嘆,“乃攬衣無語而歸”。

對于一個(gè)思想者來說,沉默是精神升華的序曲,正如諸葛亮曾經(jīng)體驗(yàn)的那樣,寧靜可以致遠(yuǎn)。白玉蟾沉默,“無語而歸”,但并沒有放棄那些纏繞著內(nèi)心的問題,相反,他從神游太虛回到現(xiàn)實(shí),結(jié)果并不是意志上的委頓,而是精神上的升華。他的許多詩詞文賦,都站在現(xiàn)實(shí)生命感受的立場上,圍繞這類哲學(xué)問題展開,其中有許多名篇佳作,引人入勝地追問生命的意義和本質(zhì)。本文只引用他在《謝張紫陽書》中的一段話,分享他在這類哲學(xué)問題上的感悟。其中說,“父母未生以前,盡有無窮活路;此身既滅之后,復(fù)有無極真機(jī)”。這句話的思想意境,當(dāng)然很深邃,但如果我們的心靈寧靜下來,其實(shí)也不難理解。理解的關(guān)鍵,在于能否放下狹隘的自我,領(lǐng)悟大自然造化的生生不息之機(jī)。因?yàn)樵凇拔摇鄙芍埃笞匀坏脑旎鷻C(jī)已經(jīng)存在,當(dāng)“我”既滅之后,大自然造化的生機(jī)依然存在,“我”于是就明白了,此身只是大自然造化生機(jī)的一次呈現(xiàn),“我”與大自然,與生生不息的造化之機(jī),其實(shí)是統(tǒng)一的。這也就是中國古代哲學(xué)家所追求的天地境界。站在這個(gè)境界上體悟生命的意義和本質(zhì),則瞬間包含著永恒,個(gè)體包含著宇宙。于是在我們的精神世界里,自然要滋生出愛心和仁慈,真正體會(huì)到天下人都是我的同胞,天下萬物都與我同根而并生,從而以和諧的心境對待萬物,對待他人。

白玉蟾的精神世界,大概就是由這樣的體悟和情感構(gòu)筑起來的。

來源中國道家養(yǎng)生網(wǎng) www.tbbhh.cn