天下沒有不散的筵席 古人絕交都絕的這么優雅

欄目分類:道教神仙 發布日期:2016-06-16 瀏覽次數:次

文/胡愁

魏少帝齊王芳正始末年,阮籍、嵇康、山濤、向秀、劉伶、阮咸、王戎祖尚老莊,相攜游于河南山陰,喝酒、縱歌、賦詩,放浪形骸,肆意酣暢,號稱“竹林七賢”。山濤最為年長,是隊伍的組織聯絡者。阮籍和嵇康最為知名,是隊伍的精神領袖。

天下沒有不散的筵席

“竹林七賢”除了共同的哲學旨趣、生活愛好,還有相似的政治態度。他們貴自然,任放誕,蔑視禮法和權威,拒絕和當權者合作。但是,這樣的協同并不是貫于終始。情隨事遷,“七賢”的隊伍開始分裂。最先告別竹林,擁抱權勢的是老大山濤。他和司馬氏有姻親關系,有一次司馬師問他:“當世的呂望想要當官嗎?”山濤隱逸山林,但負有盛名,司馬師以姜子牙奉承。此時的山濤已經四十多歲,再不出仕,就沒有機會建功立業。他沒能抵住誘惑,接受了權力的招安。

“竹林七賢”名號雖在,實已分裂。(資料圖 圖源網絡)

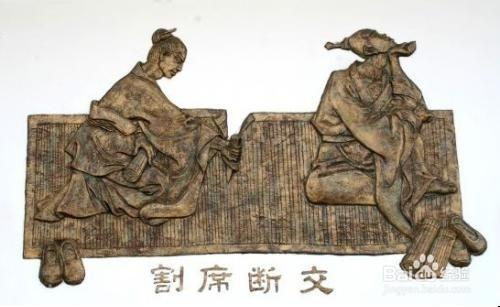

山濤的行為,遭到竹林同仁鄙薄。特別是嵇康,他是曹魏宗室的女婿,心向曹魏,跟司馬氏不共戴天。隨后,少年王戎也入仕,加入司馬氏權力集團。“竹林七賢”名號雖在,實已分裂。從此之后,喝酒縱興的繼續喝酒縱興,打鐵謀生的繼續打鐵謀生,身披袞冕的則追名逐祿。雖然分道揚鑣,但關系沒有斷絕。山濤愛惜嵇康等人才華,一直想推薦他們當官。大約在公元260年,山濤被提升為司馬昭幕府的從事中郎,原來選曹郎的職位空缺。山濤薦舉嵇康,希望他來替補自己的職位。嵇康一聽,火大了,寫了一篇《與山巨源絕交書》給山濤,申明自己生性疏懶,不適做官;并且責備兩人交游已久,山濤竟然不了解他。信件結尾委婉說“并以為別”,跟山濤斷絕關系。

絕交分絕心與絕情

《與山巨源絕交書》是千古散文佳作,入選蕭統編輯的《文選》,為人們熟讀傳頌。望文生義,人們理所當然認為,嵇康和山濤真的絕交了。函發之后,兩人老死不相往來。其實,嵇康和山濤并非真的絕交。嵇康拒絕了山濤的推薦后,兩人還有往來。我們試著從從絕交書和后來的事跡來探研,兩人并不是真絕交。

古之君子,絕交不出惡言。(資料圖 圖源網絡)

嵇康流傳下來的《絕交書》有兩篇,一篇是《與山巨源絕交書》,另一篇是《與呂長悌絕交書》。寫給呂長悌的絕交非常明白,“古之君子,絕交不出惡言。從此別矣!”而寫給山巨源的,口吻委婉,只說“并以為別”。兩封信作者的感情和態度,差別很大。我們可以設想,嵇康一時惱火,寫信要與山濤絕交。后來中間朋友斡旋,嵇康明白山濤的好意,兩人恢復友誼,情好如初。甚或假想嵇康當時得罪司馬氏,不想牽連好友,所以假意跟山濤“絕交”。

臨何以刑前不憂孤子而憂《廣陵散》絕

兩年之后,嵇康卷入呂安和呂巽兄弟亂倫案。嵇康一片好意,做兄弟倆的調解人,沒想到連帶自己被收押。貴族子弟鐘會仰慕嵇康,曾經造訪嵇康草廬。嵇康自顧和向秀打鐵,不理會他,鐘會記恨于心。鐘會逮著機會,譖言于司馬昭,說嵇康蔑視名教,且和反賊勾結。司馬昭決定處斬嵇康,三千太學生聯名上書也不能拯救。臨死前,嵇康把十歲兒子嵇紹托付給山濤,對嵇紹說:“山公尚在,汝不孤矣。”

嵇康臨死之前,不擔心兒子成為孤兒,反倒遺憾“廣陵散從此絕矣”。可以看出,他和山濤交情之深,信任之厚。縱使山濤沒有入仕,致使兩人分裂,而是一直悠游竹林,交情亦不過如此。嵇康死后,嵇紹結廬守孝,不問世事。山濤對他關懷備至,無論生活上或學業上都有照顧和指導。嵇紹成年后,山濤開始謀劃他的前程。但嵇康死于司馬昭之手,嵇紹和晉王朝有父仇。按常理,嵇紹不能再為晉王朝效力。山濤多次勸解嵇紹,要他放下父仇,效命朝廷。

一句“山公尚在,汝不孤矣”,千載之下猶暖人心扉。(資料圖 圖源網絡)

山濤借著機會,向晉武帝推薦嵇紹,說:“父子罪不相及,嵇紹才似郤缺,可以任命他當秘書郎。”郤缺是郤芮的兒子,因父親反對晉文王繼位,被晉文王棄用。后來晉文王聽聞郤缺才能,又重用了他。山濤借引古典,比喻非常恰當。司馬炎知道父親處死嵇康,是欲加之罪,何患無辭,樂得顯示寬宏,收買人心,說:“如你所說,他能勝任秘書丞,何況秘書郎?”擺平司馬炎,山濤回來對嵇紹說:“吾為子謀之久矣,天地四時,猶有消息,何況于人乎?”意謂,蒼天和大地,春夏秋冬四季,猶有更替,你不能抱著仇恨到老。古代禮制,講究君為臣綱,父為子綱。君臣之義,在父子之前。所以,嵇紹很快想通,出來當了晉朝的官。事至如此,山濤終于不負好友所托,告慰九泉之下的嵇康。

后來晉惠帝被東海王司馬越挾持遠征,嵇紹陪同保護,被成都王司馬穎手下殺害,獻血濺滿惠帝衣裳。王戎他們叫惠帝解衣浣洗,惠帝傷感言:“此嵇侍中血,勿浣。”嵇紹為盡節忠臣,被后代文人儒士贊頌。嵇康寫了《與山巨源絕交書》,他和山濤的深厚友誼,卻從沒減淡。他們的友誼,超越了思想理念、人生道路的分歧,經受了幾十年生死懸隔的檢驗。世人贊揚伯牙和鐘子期知己之交,嵇康和山濤莫逆之情,何遜于此。臨刑之時,嵇康不憂孤子而憂廣陵散絕,一句“山公尚在,汝不孤矣”,千載之下,猶暖人心扉。

來源中國道家養生網 www.tbbhh.cn