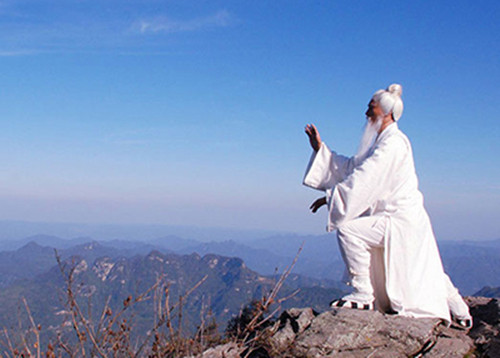

道教修仙的途徑

欄目分類:道教神仙 發(fā)布日期:2016-07-05 瀏覽次數(shù):次

修仙是一個(gè)由平常的人變?yōu)槌醍惓5南烧娴倪^(guò)程。根據(jù)道教固有的形神觀,修仙必然對(duì)自身的形體與精神同樣地關(guān)注,因此道士們長(zhǎng)期探尋的成仙之途都是沿著“形神俱妙,與道合真”的方向。不過(guò)歷代道教徒所側(cè)重的修仙之途不一,所嘗試過(guò)的具體方法更是難計(jì)其數(shù),就其要者言之,大約有以下幾種主要的探索。

一、服藥

起源:

服藥包括到仙境中取得長(zhǎng)生不死之藥和按方合藥兩大類。本來(lái)在戰(zhàn)國(guó)初從事尋找通仙之途的方士們主要是到海上三神山等處去尋找長(zhǎng)生不老之藥,到了大約西漢時(shí),便有人用人工的方法來(lái)合藥。所用的原料以金石為主,所成的產(chǎn)品多稱為金丹、金液。西漢末東漢初已經(jīng)在社會(huì)上流傳著許多丹書(shū),如《太清金液神氣經(jīng)》、《黃帝九鼎神丹經(jīng)》等,說(shuō)明當(dāng)時(shí)煉丹的理論與技術(shù)都已相當(dāng)發(fā)達(dá)。

盛衰:

不過(guò)合丹藥需要很大的投入,同時(shí),因?yàn)槎嘤媒鹗癁樵希簧僭虾蜕晌锸怯卸镜模瑹挼ぜ矣米约汉蛣e人的身體做了大量的服丹的試驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)其副作用很大,所以在唐代煉丹術(shù)達(dá)到高潮之后,人們也同時(shí)發(fā)現(xiàn)了它的弊端,到了北宋以后,敢于服丹的人越來(lái)越少,其法走向衰落。與煉丹術(shù)同時(shí)發(fā)展的還有以鉛、鐵等賤金屬煉成藥金、藥銀等“貴金屬”的黃白術(shù)即煉金術(shù),不過(guò)合成的金銀只在外觀和某些屬性與金銀相似,而不是真的金銀。

影響:

金丹黃白術(shù)最后都走向了衰落,但它們是人類企求人工控制物質(zhì)變化、從事實(shí)驗(yàn)化學(xué)研究的先驅(qū),在人類的文明史上占有重要一頁(yè)。這一點(diǎn),請(qǐng)參看本數(shù)據(jù)庫(kù)中有關(guān)“道教與人類文明”中的相關(guān)部分。在唐代和唐代以前,金丹術(shù)是修仙術(shù)中最占重頭的部分。

二、煉氣和導(dǎo)引

神仙家很早就將服氣、煉氣作為修仙的基本手段,即使服食金丹,也常將之與煉氣結(jié)合起來(lái)。戰(zhàn)國(guó)時(shí)著名文學(xué)家屈原寫(xiě)下《遠(yuǎn)游》,其中就提到服氣的法門。后來(lái)在道教中服氣的道術(shù)有很大的發(fā)展,包括服煉外氣、存思、守一、胎息等等紛紜多姿的功法。不過(guò)功法雖多,在道教中這些服氣方法都是作為修仙的主要的或者配合輔助的方法被采用,后來(lái)傳到社會(huì)上,成為一般老百姓都能鍛煉的身功法,那是后話了。與服氣相關(guān)的另一類方法是導(dǎo)引和按摩,它們也是被當(dāng)成伋引氣血、吐故納新的煉氣法門引入仙術(shù)的。

三、內(nèi)丹

內(nèi)丹術(shù)是在服氣的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。東漢末,魏伯陽(yáng)寫(xiě)下《周易參同契》一書(shū),將金丹術(shù)與內(nèi)煉結(jié)合起來(lái),但其學(xué)說(shuō)當(dāng)時(shí)影響不大。到了隋唐時(shí),金丹服食的弊病越來(lái)被人所認(rèn)識(shí),所以道門中便有人轉(zhuǎn)而重視開(kāi)拓體內(nèi)固有的資源精、氣、神以煉成長(zhǎng)生不老之軀。這種方法稱為內(nèi)丹術(shù)。之所以有內(nèi)丹之稱,是相對(duì)于傳統(tǒng)的以體外的金石為原料的金丹術(shù)而言。內(nèi)丹術(shù)的許多理論、術(shù)語(yǔ)都取自傳統(tǒng)的金丹術(shù),但其立足點(diǎn)實(shí)大不相同,所以特稱為“內(nèi)”,而將原來(lái)的金丹術(shù)稱為外丹。兩種丹法都常以金丹、大丹、金液還丹為稱,一部丹書(shū)是講內(nèi)丹還是外丹,要具體看其中講煉丹過(guò)程和功法時(shí)以甚么為原料(丹書(shū)中常稱大藥)。從唐歷宋,內(nèi)丹術(shù)漸漸代替原有的外丹術(shù),成為修仙術(shù)中的主流。

四、積累功德

為人舉行各種宗教儀式、法術(shù),以積累功德,最后到達(dá)仙人的境界。道教素來(lái)擅長(zhǎng)于舉行各類法術(shù)為民眾和社會(huì)消災(zāi)祈福,這類法術(shù)又都形成了具有很強(qiáng)針對(duì)性但又具有許多共同特征的儀式,道門中稱科儀、科范、儀范,其中以齋法和醮法為主要表現(xiàn)形式,所以一般齋醮聯(lián)稱,泛指各類儀式。這些儀式是溝通人神的主要途徑,道門中認(rèn)為,施行的結(jié)果是為民眾排難,同時(shí)又是為自己積功,虔誠(chéng)行之,久則成道。宋元之際的鄭所南在《太極祭煉內(nèi)法》(為亡靈超度的儀式之一,其要在憑法師的功力和法術(shù)的神奇功能,使亡靈經(jīng)過(guò)水火的洗滌、冶煉,達(dá)到形神俱妙與道合真,升上天堂)中說(shuō):“(能自信篤、用心專)始則積功,終則成道”。又說(shuō):“其于能始終深心行此祭煉內(nèi)法者,愿護(hù)是人永無(wú)災(zāi)難,愿學(xué)神仙者速成神仙,一一終當(dāng)超行于至道也。”鄭所南所說(shuō)的速成神仙、成道,都是說(shuō)主持科儀為民解憂對(duì)行道者本身也具有深刻影響,最終能使之成功自己的宗教理想,躋身于神仙之林.

五、不忘本

在人間建功立業(yè)而又不忘根本,功成身退之后,也能成仙,或死后封神。大凡歷朝祀典中進(jìn)入道教神譜的,如關(guān)帝、都天大帝(張巡)、岳元帥(岳飛)等,都是這一類功德成神者。 應(yīng)當(dāng)指出,道教的修仙途徑雖然有上述種種分別,但在實(shí)際的修仙活動(dòng)中,卻是諸法共修,相互配合的。同時(shí),不論從事哪一類修仙秘術(shù),行之者都必須立心行道積德,不斷檢束身心,使本心凈明,雜念盡去,而且行善于世。嚴(yán)格說(shuō)來(lái),前面提到的幾種基本的修仙方法,屬于“術(shù)”的范圍,而這里說(shuō)的行道積德則是其道德上的要求,兩者相互配合,才能修成大道.

來(lái)源中國(guó)道家養(yǎng)生網(wǎng) www.tbbhh.cn