道教失傳養(yǎng)生神功 “嘯”的特殊養(yǎng)生功用

欄目分類:丹道修煉 發(fā)布日期:2017-05-12 瀏覽次數(shù):次

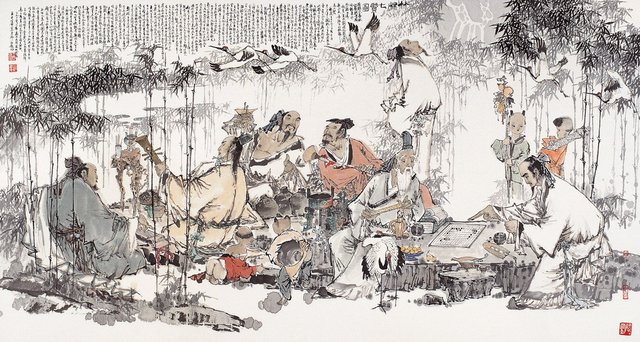

嘯聚山林的竹林七賢

嘯是漢代道士的特異本領(lǐng)

在先秦時(shí)期,湘楚文化中的嘯是一種巫術(shù)活動(dòng),其目的在于招喚亡靈。王逸云:“昔楚南郢之邑,沅、湘之間,其俗信鬼而好祠。”(洪興祖《楚辭補(bǔ)注》,頁(yè)55)《楚辭·招魄》:“招具該備,永嘯呼些。”王逸注:“該,亦也。言撰設(shè)甘美招魂之具,靡不華備,故長(zhǎng)嘯大呼,以招君也。夫嘯者,陰也;呼者,陽(yáng)也。陰主魂,陽(yáng)主魄,故必嘯呼以感之也。”(《楚辭補(bǔ)注》,頁(yè)202)王氏從陰陽(yáng)學(xué)說(shuō)的角度肯定了嘯的感陰動(dòng)陽(yáng)、招魂返魄的功能。可見,嘯是楚人的“鬼俗”之一。從漢代開始,嘯與方術(shù)、道教結(jié)下了不解之緣,使它又披上了一層朦朧的面紗。嘯是方士的特異本領(lǐng)之一。我們看以下記載:

……趙炳,字公阿,東陽(yáng)人,能為越方。……嘗臨水求度,船人不和之,炳乃張蓋坐其中,長(zhǎng)嘯呼風(fēng),亂流而濟(jì)。于是百姓神服,從者如歸。(《后漢書》卷八二下《方術(shù)列傳下·趙炳》)

劉根者,潁川人也。隱居嵩山中。諸好事者自遠(yuǎn)而至,就根學(xué)道,太守史祈以根為妖妄,乃收?qǐng)?zhí)詣郡,數(shù)之曰:“汝有何術(shù),而誣惑百姓?若果有神,可顯一驗(yàn)事。不爾,立死矣。”根曰:“實(shí)無(wú)它異,頗能令人見鬼耳。”祈曰:“促召之,使太守目睹,爾乃為明。”根于是左顧而嘯,有頃,祈之亡父祖近親數(shù)十人,皆反縛在前,向根叩頭曰:“小兒無(wú)狀,分當(dāng)萬(wàn)坐。”顧而叱祈曰:“汝為子孫,不能有益先人,而反累辱亡靈!可叩頭為吾陳謝。”祈驚懼悲哀,頓首流血,請(qǐng)自甘罪坐。根嘿而不應(yīng),忽然俱去,不知所在。(同上,《劉根》)

后漢時(shí),姑蘇忽有男子衣白衣,冠白冠,形神修勵(lì),從者六七人,遍擾居民。欲掩害之,即有風(fēng)雨,郡兵不能掩。術(shù)士趙晃聞之,往白郡守曰:“此妖也,欲見之乎?”乃凈水焚香,長(zhǎng)嘯一聲,大風(fēng)疾至。聞室中數(shù)十人響應(yīng),晃擲手中符如風(fēng),頃若有人持物來(lái)者,晃曰:“何敢幻惑如此?”隨復(fù)旋風(fēng)擁去。晃謂守曰:“可視之。”使者出門,人已報(bào)云:“去此百步,有大白蛇長(zhǎng)三丈,斷首路旁。其六七從者,皆身首異處,亦黿鼉之屬。”(《異苑》卷八)

趙炳和趙晃乃方術(shù)之士,劉根既是方術(shù)之士,又是道教中人。其嘯招亡靈之事,葛洪《神仙傳》卷三所載更詳。從這一道教徒為自神其教而虛構(gòu)的故事可以看出:漢人之嘯與湘楚巫文化一脈相承,并進(jìn)一步發(fā)揮了它的招魂功能。

道教傳說(shuō)中的嘯功大師

有許多嘯功大師本是道教傳說(shuō)中的人物,如“蘇門真人”和孫登,我們?cè)谏衔囊呀?jīng)談到了,再如劉向《列仙傳》卷上所記述的另一神秘人物:

嘯父者,冀州人也。少在西州市上補(bǔ)履,數(shù)十年人不知也。后奇其不老,好事者造求其術(shù),不能得也。唯梁母得其作火法,臨上三亮,與梁母別,列數(shù)十火而升。西邑多奉祀之。

“嘯父”既以嘯為名,則其人必然善嘯,正如巢父因巢樹棲身而得名一樣。《嘯旨·序》在談及嘯術(shù)的承傳關(guān)系時(shí),謂“風(fēng)后授嘯父,嘯父授務(wù)光”,恰是絕好的證明。如果說(shuō)嘯父等人因較少人間煙火氣而顯得過(guò)于渺遠(yuǎn)、離奇的話,那么,《封氏聞見記》記述的陳道士則與世人較為切近:

天寶末,有峨眉山道士,姓陳,來(lái)游京邑,善長(zhǎng)嘯,能作雷鼓辟歷之音。初則發(fā)聲調(diào)暢,稍加散、越;須臾穹窿砰磕,雷鼓之音;忽復(fù)震駭,聲如辟歷,觀者莫不傾悚。

陳道士長(zhǎng)嘯之風(fēng)格與孫登“動(dòng)地”之嘯頗為接近,或許他們有某種淵源關(guān)系。孫廣在《嘯旨》中極為全面地披露了嘯與道教的密切關(guān)系。《封氏聞見記》云:

永泰中,大理寺評(píng)事孫廣著《嘯旨》一篇,云:“……太上老君授南極真人,南極真人授廣成子,廣成子授風(fēng)后,風(fēng)后授務(wù)光,務(wù)光授舜,舜演之為琴以授禹。自后或廢或續(xù)。晉太行仙人孫公以能嘯得道,而無(wú)所授,阮嗣宗所得少分,其后不復(fù)聞矣。嘯有十五章,一曰權(quán)輿,二曰流云,三曰深溪虎,四曰高柳蟬,五曰空林鬼,六曰巫峽猿。七曰下鴻鵠,八曰古木鳶,九曰龍吟,十曰動(dòng)地,十一曰蘇門,十二曰劉公命鬼,十三曰阮氏逸韻,十四曰華章,十五曰畢章。”廣云:其事出道書。

孫廣編制的這個(gè)傳授嘯的人物譜系,雖有崇飾過(guò)甚、誕妄不經(jīng)之弊,卻足以說(shuō)明嘯的發(fā)展離不開道教人物;不僅如此,他敘述的十五章嘯也本于“道書”3/4道藏的記載。在《嘯旨》中,孫廣著重點(diǎn)明了嘯與道教觀念的關(guān)系。《嘯旨·空林夜鬼章第五》:“空林夜鬼者,古之善嘯者,夜過(guò)空林而寫之也。”《劉根命鬼章第十二》:“劉公命鬼,仙人劉根之所為也。昔劉根道成,雅好長(zhǎng)嘯,為太守所屈,因嘯召太守七世之祖立至。”道教肯定鬼神的存在,以上兩章嘯正反映了與這種觀念的聯(lián)系。

嘯的特殊養(yǎng)生功用

嘯具有特殊的養(yǎng)生功用。這是中國(guó)道徒鐘愛它的一個(gè)重要原因。《文選》卷一八成公綏《嘯賦》“濟(jì)洪災(zāi)于炎旱,反亢陽(yáng)于重陰”,李善注引《靈寶經(jīng)》:

禪黎世界墜王有女,字姓音,生仍不言,年至四歲。王怪之,乃棄女于南浮山之阿空山之中。女無(wú)糧,常日咽氣,引月服精,自然充飽。忽與神人會(huì)于丹陵之舍、柏林之下……于是能言,于山出,還在國(guó)中。國(guó)中大枯旱,地下生火,人民焦燎,死者過(guò)半。穿地取水,百丈無(wú)泉。王怖懼。女顯其真,為王仰嘯,天降洪水至十丈。于是化形隱景而去。

《靈寶經(jīng)》為《道藏》典籍之一,此書記述這樣的神奇故事,并非出于偶然。就本質(zhì)而言,這是一個(gè)道教的樂(lè)感故事。按照道教的音樂(lè)理論,音樂(lè)往往具有某種神秘莫測(cè)甚至不可思議的力量。《列子·湯問(wèn)篇》:“瓠巴鼓琴,而鳥舞魚躍,鄭師文聞之,棄家從師襄游……于是當(dāng)春而叩商弦,以召南呂,涼風(fēng)忽至,草木成實(shí)。及秋而叩角弦,以激夾鐘,溫風(fēng)徐回,草木發(fā)榮。當(dāng)夏而叩羽弦,以召黃鐘,霜雪交下,川池暴冱。及冬而叩徵弦,以激蕤賓,陽(yáng)光熾烈,堅(jiān)冰立散。將終命宮而總四弦,則景風(fēng)翔,慶云浮,甘露降,醴泉涌。師襄乃撫心高蹈曰:‘微矣,子之彈也!雖師曠之清角,鄒衍之吹律,亡以加之。’”音樂(lè)既可以使春天變成秋天,也可以使秋天變成春天,既可以使夏天變成冬天,也可以使冬天變成夏天。而上述種種變化,皆是驟變,而非漸變。所謂“師曠之清角”,說(shuō)的是《史記·樂(lè)書》中記述的一個(gè)音樂(lè)故事:

……平公曰:“音無(wú)此最悲乎?”師曠曰:“有。”平公曰:“可得聞乎?”師曠曰:“君德義薄,不可以聽之。”平公曰:“寡人所好者音也,愿聞之。”師曠不得已,援琴而鼓之。一奏之,有玄鶴二八集乎廊門;再奏之,延頸而鳴,舒翼而舞。平公大喜,起而為師曠壽。反坐,問(wèn)曰:“音無(wú)此最悲乎?”師曠曰:“有。昔者黃帝以大合鬼神,今君德義薄,不足以聽之,聽之將敗。”平公曰:“寡人老矣,所好者音也,愿遂聞之。”師曠不得已,援琴而鼓之。一奏之,有白云從西北起;再奏之,大風(fēng)至而雨隨之,飛廊瓦,左右皆奔走。平公恐懼,伏于廊屋之間。晉國(guó)大旱, 赤地三年。

至于“鄒衍之吹律”,據(jù)晉人張湛的《列子注》,是說(shuō):

北方有地,美而寒,不生五谷。騶子吹律暖之,而禾黍滋也。

這些都是術(shù)士之流和道教中人編造的神話。而那位以嘯功為父王求雨解災(zāi)的音女,實(shí)際便是道行廣大的女冠。不僅“咽氣”、“服精”之類屬于道教極普通的修煉手段,期遇神人、化形隱景也是道士們千古如一的夢(mèng)想。案道教中女性的特殊修行方法有兩種:一為存想,二為嘯法。存想是內(nèi)視秘觀的方法,它是以寂靜的形態(tài)出現(xiàn)的,體現(xiàn)了老子道學(xué)的“守一”精神。《三洞珠囊·坐忘精思品》引葛洪《五千文經(jīng)序》:“靜思期真,則妙感會(huì);內(nèi)觀形景,則神氣長(zhǎng)存。”而嘯法則是一種特殊的聲音傳播方式。《嘯旨·權(quán)輿章第一》論嘯之發(fā)始,有云:“耳有所主,心有所系,于情性和,于心神當(dāng),然后入之。”可見嘯具有息心寧神,煉意凝氣的作用。《嘯旨·權(quán)輿章第一》:

夫權(quán)輿者,嘯之始也。夫人精神內(nèi)定,心目外息,我且不競(jìng),物無(wú)害者,身常足,心常樂(lè),神常定,然后可以議權(quán)輿之門。

發(fā)嘯前的精神準(zhǔn)備正是修神煉氣的開始,而嘯的過(guò)程則是修神煉氣的深化。《嘯旨·序》:

言之濁,可以通人事,達(dá)性情;嘯之清,可以感鬼神,致不死。蓋出其言善,千里應(yīng)之;出其嘯善,萬(wàn)靈受職。斯古之學(xué)道者哉。

孫氏認(rèn)為嘯可以感動(dòng)鬼神,使人長(zhǎng)生不老,這與王逸“招魂”的說(shuō)法近似,但既以“致不死”、“萬(wàn)靈受職”為目的,則頗有神仙、方術(shù)的味道了。《嘯旨·蘇門章第十一》:

蘇門者,仙君隱蘇門所作也。圣人述而不作,……仙君之嘯,非止于養(yǎng)道怡神。蓋于俗則致雍熙,于時(shí)則致太平,于身則道不死。于事則攝百靈,御五云,于萬(wàn)物則各得其所。……

又《正章第十四》:

正者,正也,深遠(yuǎn)極大,非常聲所擬。近代孫公得之。人未之聽,致平和而卻老不死者,此聲也。

所謂“養(yǎng)道怡神”,“致平和而卻老不死”云云,即嵇康《幽憤詩(shī)》“詠嘯長(zhǎng)吟,頤性養(yǎng)壽”之意,乃是道教養(yǎng)生思想的具體表述。實(shí)際上,“嘯”的方法也離不開“道法”。《后漢書》卷八一《獨(dú)行列傳》:

向栩字甫興,河內(nèi)朝歌人,向長(zhǎng)之后也。少為書生,卓詭不倫。恒讀《老子》,狀如學(xué)道。……不好語(yǔ)言而喜長(zhǎng)嘯。……

“長(zhǎng)嘯”與“學(xué)道”是相輔相成的,因?yàn)椤皣[”的本身就是道教徒的一種修身養(yǎng)氣之術(shù)。嘯作為音樂(lè)藝術(shù)的養(yǎng)生功用,現(xiàn)代的科學(xué)研究可以提供充分的佐證材料。根據(jù)現(xiàn)代科學(xué)研究的結(jié)果以及現(xiàn)代的科學(xué)實(shí)踐,優(yōu)秀的音樂(lè)可以說(shuō)是一種高級(jí)滋補(bǔ)劑,有藥物無(wú)法替代的物理療效(關(guān)于這個(gè)問(wèn)題,可參看沈建軍先生《音樂(lè)與智力》一書的有關(guān)介紹)。……嘯作為口哨音樂(lè),固然與器樂(lè)不同,但它既然是一種具有強(qiáng)大感染力的音樂(lè)藝術(shù),當(dāng)然也就同樣具有養(yǎng)生的功用。

總上所述,嘯這種口哨音樂(lè)藝術(shù)雖不為方士和道徒所獨(dú)專,卻始終與他們形影不離。處于魏晉易代之際的大名士阮籍,積極向道教中的嘯功大師學(xué)習(xí),使之實(shí)現(xiàn)了從神向人的過(guò)渡,從而為士林生活增添了一朵藝術(shù)奇葩。

來(lái)源中國(guó)道家養(yǎng)生網(wǎng) www.tbbhh.cn