收藏孤本還房貸? 沒有群眾基礎(chǔ)才叫孤本

欄目分類:玄門講經(jīng) 發(fā)布日期:2017-06-20 瀏覽次數(shù):次

文/盛克琦

閱讀書籍,不要追求什么秘本、孤本、稀本、抄本等等所謂“誘人”的書籍,這些書中不一定有多少有價值的內(nèi)容。不如反復閱讀一些很容易購買到,或網(wǎng)絡可以搜索到的丹經(jīng)道書。這個觀點,或許會有一些道友認同,也或許有一些道友反對,都很正常。

哪些書被稱為“孤本、稀本”

現(xiàn)在一些讀者,確實喜歡追求一些“標注”有“秘本、孤本、稀本、抄本”等字樣的書籍,四處去搜尋,以至高價去購買或高價尋求轉(zhuǎn)讓。

如果手頭寬裕,工作薪水比較高,經(jīng)濟條件好,并且喜歡收藏,可以去“高價”尋覓所謂的“秘本、孤本、稀本、抄本”,甚至可以去參與拍賣活動。如果經(jīng)濟條件不太寬裕,完全沒有必要去追求“秘本、孤本、稀本、抄本”的,也沒有必要因為得不到這樣的書籍自己心里郁悶、懊惱,那是自尋煩惱呀。

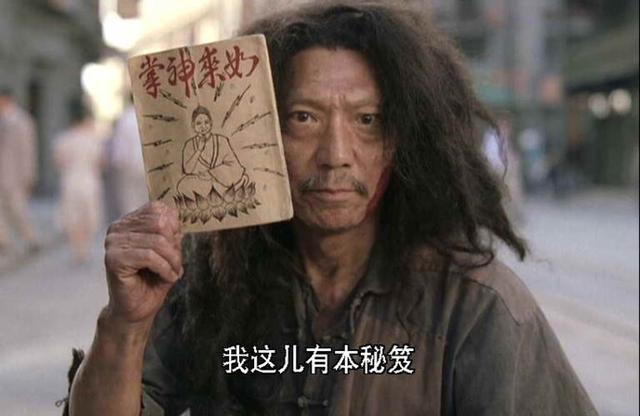

只要自己不做“窺秘狂”、“包打聽”,就沒有必要去拼命追求這些東西。(資料圖 圖源網(wǎng)絡)

所謂“抄本”,大多由于古代印刷技術(shù)不發(fā)達,書籍印刷數(shù)量和流通沒有現(xiàn)代這么廣泛,所以一些人將他人的書籍借來,自己用筆抄錄下來,收藏閱讀,造成有了很多“抄本”的出現(xiàn)。這是歷史原因造成的。另外一種情況是,一些人將自己的一些心得或經(jīng)驗記錄下來,比如日記之類,以便于自己慢慢推敲研究之用。這些記錄,也成了一種“抄本”資料的存在。這里面確實有很好的參考價值。傳來傳去,敝帚自珍,就成為了所謂的“秘本”。獲得者,多沾沾自喜,炫耀于人,獲得一種高人一等的優(yōu)越感。其實來說,只要自己不做“窺秘狂”、“包打聽”,就沒有必要去拼命追求這些東西。

成為“孤本、稀本”的原因

所謂“孤本、稀本”,本來這些書以前印刷過,由于時間的推移,該書越來越少,最后變成了“孤本、稀本”。這里要問一個問題,這些書為什么變成了”孤本、稀本”?或許有人會說,因為這些書“寶貴”“珍貴”才成了“孤本、稀本”。其實不一定如此,有時候我們?nèi)菀妆灸┑怪茫菏怯捎谶@些書的數(shù)量使其成為“孤本、稀本”,才顯出了“寶貴、珍貴”,而并不代表書中的內(nèi)容多么“珍貴、寶貴”。

如果價值不高,缺乏讀者,那么再版的機會也就很低了,最后會在市面上消失。(資料圖 圖源網(wǎng)絡)

為什么這些書為什么變成了“孤本、稀本”?這里面也有歷史的原因,如戰(zhàn)亂兵火,造成書籍損失,最后成為了“孤本、稀本”。其實還有一個原因,是由于該書的內(nèi)容沒有太高的價值,沒有人珍惜他,最后才成為“孤本、稀本”的。以當代來說,一本有價值的書,讀者不斷,出版社會反復加印或再版,不會“絕版”的。如果價值不高,缺乏讀者,那么再版的機會也就很低了,最后會在市面上消失。古代也一樣,有價值、實用的書,也會反復重刻再版,會流傳不斷的,基本不會成為“孤本、稀本”的。

最有價值的書最易買到

以閱讀丹經(jīng)道書而言,也是這樣,最容易找到、買到的書籍,其實也許恰恰是最有價值的書。因為它歷久不衰,說明非常多的人肯定該書,所以被反復翻刻、再版該書,也正說明了該書的價值。比如《呂祖全書》、《張三豐全集》、《參同契》、《悟真篇》,南五祖的書,北七真的書,很容易買到,是因為這些書有非常高的閱讀價值!所以我們不能因為書籍容易購買到,而輕視書里面內(nèi)容的價值。

另外,再說明一點,現(xiàn)在一些書籍上動輒標注“秘本、孤本、稀本、抄本”,不過是廣告語罷了,目的為了引起讀者的注意,能將書籍銷售的更好、更多,與書籍內(nèi)容的含金量是沒有多大關(guān)系的。

要擦亮眼睛去甄別,不能上當受騙。(資料圖 圖源網(wǎng)絡)

說“文字最有欺騙性”,其實何嘗是文字欺騙人,是弄文字的人在欺騙人。或許可以這樣說,喊文字欺騙人的人,更潛在有欺騙性。我們可以觀察市面上的一些現(xiàn)象,比如某些推銷商品的人,往往向客戶介紹與自己同類型的商品時都會講其如何的不好或打上“假貨”的標簽,潛在的臺詞是,只有自己的貨物才是好的、才是真貨。對于客戶而言,聽到推銷員評判好多的“假貨”“劣貨”頭頭是道,那么這個推銷員一定是非常識貨的人,他推銷的貨一定是非常好的貨、是正品貨,于是就成交。反觀推銷員的貨,可能真是質(zhì)量非常好的貨,但也可能是比他批判的貨更加劣質(zhì)的貨。常識告訴我們,動輒批判、批評他人貨物的人,往往這個人的貨物是很值得懷疑的,要擦亮眼睛去甄別,不能上當受騙。俗話說:“來說是非之事,必是是非之人”。不能不引起注意。

總之,讀書要會選擇書,選擇優(yōu)秀的書來閱讀。當我們走進書店,很容易被書店中琳瑯滿目的書籍眩暈了眼睛,沖動購買了很多書籍,花掉了很多鈔票。

來源中國道家養(yǎng)生網(wǎng) www.tbbhh.cn