修仙路上 幸與你為伴

欄目分類:玄門講經 發布日期:2017-06-19 瀏覽次數:次

文/凝玄子

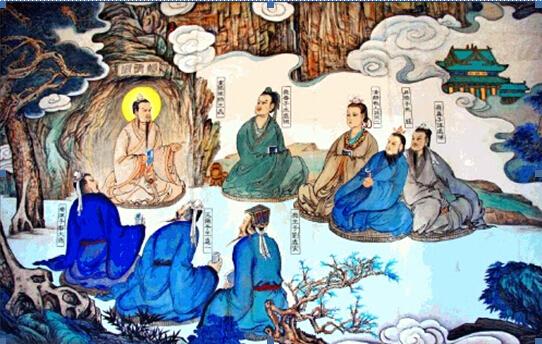

王重陽與全真七子:亦師亦友的“道侶”

疾病相扶 你死我埋

《重陽立教十五論》之“論合道伴”篇有云:“道人合伴,本欲疾病相扶,你死我埋,我死你埋。然先擇人,而后合伴。不可先合伴,而后擇人。不可相戀,相戀則系其心;不可不戀,不戀則情相離。戀欲不戀,得其中道可矣。有三合三不合:明心,有慧,有志,此三合也。不明、著外境,無智慧、性愚濁,無志氣、干打關,此三不合也。立身之本,在叢林合憑心志。不可順人情,不可取相貌。唯擇高明者,不上法也。”

那么,這個“道伴”是指什么呢?它的重要性和必要性在哪里?

道侶:再續前緣的內行同參 須懂得護法

好道友,就要靠譜的~

南懷瑾先生在《我說參同契》里提到,道家的人要閉關,須得兼具“法侶財地”。而其中的“侶”,就是指同參道友,一個能招呼你的內行人。“這個道侶,不能找普通人,他要懂得道,甚至道行比你還高。因為他必須看得出你在關里頭到了什么境界,不該叫你不該動你的時候絕不會叫你動你。所以道侶很難,必須懂得如何護法才行。”

此外,除了在閉關的時候提供專業級的照顧和護法,這樣的道侶,還是平日結伴同修的同道之侶,可以互相交流討論,共同提高的對象。

你我無緣 豈肯收你

在《七真傳》里,年方19歲的邱處機,就因看破世界而常常尋伴修行。他曾經想拜仙姑庵一位善知過去未來之事的仙姑為師,仙姑卻提醒道:“師徒二字,原是前因有分,才為師徒。你與我無有師徒之分,我豈肯收你。”就此看來,這修行路上尋找良伴著實必須,且這樣的良伴,可以是友,亦可以是師。只是,這樣的關連,都牽涉著曾經的前緣。

而這其中最為雋永而美好的,便是那如神仙眷侶一般的異性道侶,他們,在漫漫蓬萊路上,一點點履踐著一份始終如一的清凈的愛,最后雙雙飛升、永世逍遙。

七朵金蓮中的一對“并蒂蓮”

馬玉和孫不二

全真祖師王重陽,曾在鐘呂二仙一壺酒的作用力下,被帶著游玩至東海岸上。這一趟是醒是夢,我們先不去推敲。只談這東海岸上,有七朵金蓮花,甚是好看。鐘呂二仙就這七朵蓮花對王重陽道:“你日后成仙得道,前來度化七朵蓮花。”只因“七朵蓮花,如今要脫胎轉世,脫化為人。”而這七朵蓮花中的第四朵和第七朵,便是后來被王重陽度化成仙的全真七子中的神仙眷侶:馬玉(后來被賜法名后為“馬丹陽”)和孫不二。

關于這七朵蓮花中唯一的一對,鐘呂二仙備注道:“孫不二和馬玉,前因有伴道修行、夫婦之分,今生又配為夫妻,道心不滅,常有出世之心。”

我們在古書里尋找到了這份良緣再續的相關信息。《七真祖師列仙傳》里是這樣寫的:“馬玉與妻子孫氏,夫妻二人,家有百萬資財、莊田無數,但二十多歲。夫妻原是有根基的人,道心不昧。夫妻談講世事,孫夫人說道,‘夫主,妾身細參世事,常言說的好,財帛是假,黃泉路上,不分男女、老少、貴賤,縱有百萬貨財,到頭時半點兒也不能拿去。’”接著,孫不二對著丈夫念了一首不算短的詩,把古今可借鑒的故事橫拉豎扯了一番,道盡世間無常,指出“趁早不尋修行路,失落人身萬劫愁”。

夫妻本是人間土豪金 誰知偏有修道根器

這對兒把世間生意經營得紅紅火火的夫妻,在我們這個年代,大抵也能算得上是勵志版的土豪金了。但若細細思量,若非有做生意的好本事,這二人也不可能在二十多歲就將生意做得如此出色。這樣的好本事里,自然包括一份屬于生意人的好眼光。故若是當前的生活模式是靠譜的,斷不必另覓他路才是。那么,孫不二是看到了更好的生意了么?結果還真是的。因為,接下來,當馬玉問妻子“依你說,這功名富貴,都是假的,做什么是好”時,孫不二便報出了一椿真正長久的生意:

“惟有出家修行、習學長生不老,身超三界,離地升空,無拘無束,任意逍遙,萬劫不磨,便是一椿久遠之事。”在馬玉對此事能成與否并不篤定的情況下,孫不二說道:

“經書上有言,皇天大道,不分男女老少、高低貴賤、貓兒狗兒。一切有知,都是天地所生,都有修行之路。何況咱是父精母血、八寶羅漢之體。難道上天和咱有仇,不許修行么?咱如今修行善道,莫非上天不愛,不算是個好事不成?咱若是行匪作歹,上天豈不降罪?”

馬玉聽完樂了,但對于自己有否修仙的根基,仍舊遲疑了一下。孫不二便再推了丈夫一把:“天地生下人來,誰知道誰有根基,誰無根基。全當今生。今生不能成道,來生再復修行。就算有了根基,心不專也難成。”對于這樣人間少有的女中丈夫,馬玉終于放下了自己的顧慮,并要尊妻子為師。孫不二慌忙答道:“你我夫妻,心同意同,要明大義才好。”

你是我蓬萊路上的那朵相依相伴的金蓮

從馬玉、孫不二的故事里,我們看到了重陽祖師提到的那份“戀與不戀的中間道”,也看到了孫不二作為“道侶”的資格所在:“明心,有慧,有志”。她不為世間物質所困,即使年紀輕輕便享有財帛的豐厚;她看到了究竟長久之事,不耽溺于與馬玉一時的深厚情感及未來可能的天倫之樂,用“清凈的愛”引導夫君共同問道成仙;甚至,為免除自己的美貌帶來的修行障礙,她在拜王重陽為師后,更是自毀嬌容,如此大志,讓她最終先馬玉而飛升。而這蓬萊路上的一路相伴,終成就了一段玄門佳話,經久流傳。

現實版的玄門道侶并“神仙眷侶”:夏玄、芷墨

夏玄與芷墨在山林間

在道教發源地——鶴鳴山山腳不遠的三豐村,有著一對被世人稱為“道門仙侶”的正一道人:夏玄、芷墨。他們在自己的“清修小院”修行、度人,傳播著道家的智慧和武當三豐太極拳系。看似清苦的二人,實則豐足并快樂著。

對于二人的共修之道,夏玄道人(男方)提到:“祖師爺留下‘法侶財地’這句話,如果我們能夠搞清楚弄明白,那么我們的生活就不會困惑和迷茫了。“對于自己和芷墨共同遵循實施的“法侶財地”,夏玄這樣傳遞道:“法,是我們的營生之道。我的是丹道和太極,芷墨則是她曾經做過導演、文化傳播、微電影及公益的經驗;侶,本不論男女,就是那個守護你的人。而現在,便是我最了解、最信任并與我互補的芷墨;財,而今是通過我主內教授太極,芷墨主外負責傳播的方式進行著。無財不足以養道嘛;地,就是我們二人自己一手打造的這個三豐村的‘清修小院’了。”

二人一手建造的“清修小院”

在與夏玄道人提及重陽祖師“先擇人再合伴”的理念及典籍上記載的“神仙眷侶”式“道侶”(除了馬、孫,還有道教創始人張道陵與其夫人)時,夏玄道人這樣說道:“道門情侶是有必要的。兩個人都有正確的信仰才能入道,有共同的行為準則約束,‘相互理解,相互包容,相互幫扶,相互提攜’就不會是一句空談的話。兩個人能夠對物質世間有一個正確的認識,看透物欲表象。如果家庭夫妻都能夠這樣,那么社會問題會少很多。”對于目前世間的普通夫妻關系,夏玄道人指出:“世間夫妻更多要依托世俗的物質需要,比如有車有房,比如要有多少資產。而多提倡類似這樣的‘道侶’關系,就能夠像馬玉、孫不二一樣,不被物質世間所困和牽制。所謂“清苦”的生活也好,“榮華富貴”也罷,什么生活都能過。既不會怕苦怕累,也不會因物質而膨脹。就像我們,不會因為金錢物質而失去自由,本末倒置,得不償失了。

夏玄和芷墨開設的“道家靜修營”,小徒弟正在接受夏玄道人的指導

在問及二者如何互為“道侶”時,芷墨(女方)說道:“我有很多方面都是受夏玄的影響。我會負責一些對外的工作,免不了會被外部世間環境帶走一些,他馬上會把我拉回去。”對此,夏玄道人補充道:“人無完人,相互間是可以互補的。芷墨的性格比較外放一些,那么就自然更適合對外的事務;我則平時上課就上課,修煉就修煉,對外的話就比較少一些。一陰一陽嘛。生活上她比較擅長,我在教學上稍微擅長一些,也會有一些事情是我無法決定而她更能決定一些的。再比如,我練功、打坐、閉關時,我信任的只有她,只能她來守關。而這種信任程度,就是可以將生命交付對方。”

在我們伸手可觸及的世界里,有著這樣“神仙眷侶”式的“道侶”,延續著那些曾經的玄門佳話,終究是一件溫馨而美好的事。屬于他們的故事,未來可以一點一點地去發掘。只是諸如這樣的緣,是否屬稀少難覓呢?在無法判斷有否前緣的基礎上,我們又該怎樣才可以覓得這樣的道侶呢?

不知前緣與否,我將以何為伴

白豆腐就找個黑豆腐唄,So easy!

我們可以延續孫不二的“女中丈夫”思路:“天地生下人來,誰知道誰與我有前緣,誰無前緣。全當今生。今生沒有能夠再續前緣的道侶,我認,我法自然嘛,但我找一個內心清凈的人一起修行不就好了,我在法自然的基礎上改造自然不行?無為而無不為嘛,誰都要從‘一’開始的。況且,就算有了這可以延續前緣的道侶,若自己此生心不堅,這大道也是畢竟難成的。”

在這樣的思路下,我們或許就可以去嘗試《龍門心法》“求師問道”篇中的方法,去與我們今生的“道侶”相遇了。

《龍門心法》“求師問道”篇中寫道:

“真師不少,弟子頗多。……你這六根所受,都有真師。假如耳聞善言,你若依此善說,實實心服,這耳根,便為引進師了,這善說,便為傳道師了。其余五根,亦復如是。”

“大眾,學無常師,惟道為師。但凡耳聞好言善語,便要存神默聽,就如甘露灑心、醍醐灌頂一般,存心默感此人,開我愚迷、慈悲方便,愿此宣揚善言之人,早證玄功,得無上道,這豈非師弟了么?假如眼見一切經典、三教文字、真言秘訣,心得開悟,便當禮拜贊嘆,這種文字,便是傳道師。眼根,就是引進師了。”

“大眾,這求師問道,執不得一法,靠不得一途。只要你認得真,信得極,自然師徒相遇。”

由此看來,但凡被咱們識得、認得的真正意義上的好言善語,都可以成就這蓬萊路上的好“道侶”。它來自一本書也好,來自一個實實在在的人也罷,帶給我們的,都將是同樣性質的“陪伴”與“提升”。

(騰訊道學獨家稿件,請勿轉載。文:凝玄子 騰訊道學簽約專欄作家)

來源中國道家養生網 www.tbbhh.cn