“五行”說源于古代日歷

欄目分類:玄門講經 發布日期:2017-05-24 瀏覽次數:次

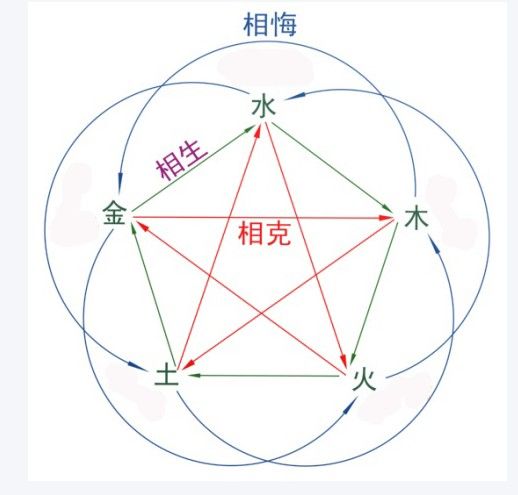

五行相生相克

“五行”說源于天道歷數考

范文瀾說,陰陽五行說是中國天字第一二號學說;齊思和指出:“吾國學術思想,受五行說之支配最深……(五行說)為中國傳統學術思想之中心”。他們的話,道出了五行說在中國文化中的重要地位。

文哲界于陰陽五行說尤五行說研究書多文眾,但真相似仍模糊。陳榮捷就曾指出,“陰陽與五行的概念,溯源甚古,而且其源頭可能各不相同,然而其歷史仍甚模糊”。然文哲界所不傳知的是,1980年代天文學界已在彝族十月制舊歷法的啟示下,探得五行最初非指金木水火土五,而指天行之時節五。見陳久金、盧央、劉堯漢《彝族天文學史》《文明中國的彝族十月太陽歷》《中國文明源頭新探》三書及相關文。

英語界多譯“五行”為five elements,取《白虎通》式“五行者何謂也?謂金木水火土也”義。然李約瑟《中國科學技術史》卷二曾指出:“element一詞從來不能充分表達‘行’字……它(行)的真正詞源從一開始就有運動的含義。”馮友蘭等以five activities、five agents譯之則已慮及“行”字運動本義。王貴民1982年《甲骨文所見的商代軍制數則》考甲骨文“行”字有人名、行走、軍隊行列三義且卜辭里表行軍、行師、行伍尤多。然甲骨文“行”非王貴民等所謂像十字路口、街口而衍道路、行走義,實乃群人成列并趨狀而衍行進、行列兩基本義,且該兩義聲讀本相同。

五行本是天文學歷數概念而非材質概念,其行是天道行,其五是時數五,金木水火土不自行而天自行。《大戴禮》曰:“圣人慎守日月之數以察星辰之行以序四時之順 逆謂之歷。”《管子》曰“作立五行以正天時,五官以正人位”,此“五行”即天行歷數義,故曰“以正天時”。帛書《易傳》“子曰”句“水火金土木”1見,“五行”3見, 然此“五行”屬天道陰陽運行,此“水火金土木”屬地道柔剛材質,兩者絕不相屬。司馬遷精于史及天文歷法,《史記》引文、補文外的“律歷,天所以通五行八正 之氣,天所以成熟萬物也”、“蓋黃帝考定星歷,建立五行,起消息,正閏余”、“分陰陽,建四時,均五行,移節度,定諸紀,皆系于斗”、“天則有日月地則有 陰陽,天有五星地有五行……三光者陰陽之精,氣本在地而圣人統理之”、“《易》著天地陰陽四時五行故長于變”等“五行”皆天行時歷義,非金木水火土五材質 義(五星名金木水火土系后出,劉向曰出自星占是也)。

雖漢代已盛行“五行=金木水火土”觀念,但漢代學者仍知“五行”有闡述天道的天行時歷義,如《釋名》曰“五行者五氣也,于其方各施行也”,《白虎通》曰“言 行者,欲言為天行氣之義也”,《漢書》曰“五行者,五常之形氣也”,《潛夫論》曰“古有陰陽然后有五行,五帝各據行氣以生”,《禮記》鄭注曰“生氣,陰陽 氣也;五常,五行也”,宋趙禎《洪范政鑒》引鄭玄曰“行者言順天行氣”,清陳立引《永樂大典》鄭書曰“行者言順天行氣也”,清孫星衍、黃式三引作“行者順 天行氣”,《春秋繁露》曰“天地之氣,合而為一,分為陰陽,判為四時,列為五行”。唐顏師古注《漢書》曰“謂之行者言順天行氣”,孔穎達疏《洪范》曰“謂 之行者,若在天五氣流行在地世所行用也”,宋胡瑗《洪范口義》曰“謂之行者,以其斡旋天地之氣而運行也故謂之行”。因日地黃赤交角的存在,華夏先人仰觀天 文、俯察地理,發現大氣寒暑燥濕隨天宇的斗轉星移而相應地發生時令性、節氣性變化,此即天之“行氣”義。

“五行”又常稱五節、五辰、五時、五氣、五常、五部、五運等,實皆本于天行義。《內經》曰“天有四時五行以生長收藏,以生寒暑燥濕風……天有五行御五位以生寒 暑燥濕風……終?之日,周而復始”,唐王冰注曰“應天之五運各周三百六十五日而為紀者也”。北赤極、黃極坐標下的天球視運動中,日行一周天的躔度數或日行 一周年的晝夜數去余取整并分以10、5常數,則得“十節交替、五行終始”的天文歷法數術觀。《尚書》《史記》《文子》《淮南子》《白虎通》《周髀算經》等曰周年366日,《漢書》《論衡》《內經》《?冠子》《春秋繁露》《淮南子》《白虎通》《周髀算經》等又曰周年365日,華夏先人長期觀察晝夜變化及年歲往復,甚早察得一回歸年為365~366日,《周易》“反復其道,七日來復”及《淮南子》“歲遷六日,終而復始”意即366日終其余數6日則天道來復。一晝夜行1度則天道周匝365~366度,取整則360度;一周年晝夜日取整360日(余數置閏極便),360分5、10則每節72、36日(古稱“九解”則每節40、20日,瑪雅太陽歷即每月20日),36日分2、3則每節18、12日,于是得5行、10節、20或30節氣之數,這就是陳金久等說的《夏小正》《詩經》十月歷及《管子》《淮南子》一行主72日、全年主30節氣的古歷記述(數72、36的奧妙性正源此)。

夏代歷法即上述太陽歷,只要確定歲首則此歷法簡便明了,且極切近天文視運動中太陽躔度及躔度主導的大地節氣變化。李約瑟《中國科學技術史》卷四曰“天文和歷 法一直是‘正統’的儒家之學”,《論語》孔子曰“行夏之時”即主張推行夏歷,《禮記》《家語》記孔子往杞宋得觀“乾坤之義,夏時之等”,《史記》曰“孔子 正夏時,學者多傳夏小正云”,《漢書》曰“言歷者以夏時,故周十二月,夏十月也”。于“行夏之時”何晏曰“據見萬物之生以為四時之始,取其易知”,皇侃曰 “行夏之時謂用夏家時節以行事也,三王所尚正朔服色也雖異而田獵祭祀播種并用夏時,夏時得天之正故也”,《天原發微》曰“孔子嘗曰吾得夏時而悅者,以為謂 夏小正之屬蓋取其時之正與其令之善也……孔子之論為邦乃以夏時為正,蓋取諸陰陽始終之著明也”。《竹書紀年》曰“帝禹夏后氏元年壬子帝即位居冀頒夏時于邦 國”,夏歷是五行十節制純太陽歷,當與《史記•歷書》“蓋黃帝考定星歷,建立五行,起消息,正閏余”之史一脈相承。

顧炎武《日知錄》曰:“三代以上,人人皆知天文。七月流火,農夫之辭也……龍尾伏晨,兒童之謠也。后世文人學士,有問之而茫然不知者矣。”以陰陽變遷賅論天 道變遷,以四時五行變化賅論陰陽變化,這是東亞原始陰陽五行說的思想內涵,是先秦天道哲學、天文哲學的最科學性之精華。五行最初是闡天體運行、大地時節的 天文歷數概念,與人間金木水火土五材完全異質;后此五材五物名附會到天道五行歷數論并比附其生克德性或屬性乃成鄒衍式天德五行、五德終始說,人德仁義禮智 圣比附到天道五行歷數論乃成思孟式人德天德五行說。賈誼比天之六月及玉之六紋而立人德六行六理說,董仲舒“人副天數”說,皆思孟式比附論。戰國鄒衍之流正 是在思孟儒家“善,人道也;德,天道也”、“道者,天道也”、“天,乃德也已”的天道主德、人副天德的思潮中(帛書《五行》),依以材比德、比德于物思維 援引原始五材說金木水火土名進入五行歷數論體系,建立起“陰陽主運、五德終始”之泛陰陽五行論。

金木水火土本系原始五材說,取自民人日用,或減土稱四用或增谷稱六府,皆屬孔子所謂地道柔剛性材質問題,其說亦甚古,《尚書》《國語》《左傳》《易傳》等頗 見。但歷數五行式天道論被鄒衍式金木水火土“五德”論浸染改造后,鳩占鵲巢的金木水火土新五行說就憑原五行說的天道論高度進入了宇宙論式的物質構成論、物 質作用論,新陰陽五行說成為了闡發天道構成、運變及人間物質、命運的方術家哲學。漢唐去古日遠,原始五行說的天道歷數內涵則漸湮,以致后人難解基于十月制 歷法的陰陽五行說之精湛內涵,難解古人基于天文學、天象學及黃帝至夏代歷法的天道哲學體系。

來源中國道家養生網 www.tbbhh.cn