道教養生與飲酒

欄目分類:道家養生 發布日期:2016-06-18 瀏覽次數:次

酒,以現代話語而言,是用高粱、米、麥或葡萄等發酵制成的含乙醇的飲料。道教對酒的態度呈現出有趣的兩面性,從修道角度而言,道教反對飲酒。如《修真十書雜著》卷22《勸道歌》所云:“亂性多因縱酒,損真慎勿傷茶。”[1](p861)又如南宋王慶升撰《三極至命筌蹄》修丹十戒第五戒是禁酒。[1](p614)從養生的角度而言,道教又贊成用酒,同樣是《修真十書雜著》卷22《次韻勸道歌》,王承緒說,“養疾扶衰在酒(養疾扶衰,固神養炁,酒為百藥之長)” [1](p862)。即便如此,道士還是主張飲酒應當適量,同上書《承緒三次韻》倡議,“少斟朱博案酒(前漢朱博,案上不過三杯)” [1](p863)。

我們從養生的角度對道教飲酒觀做個比較具體的考察。總的來說,道門對酒的基本態度是:酒可以喝,但不要過多過頻。“夫酒少吃即益,多吃即損。少即引氣導藥力,潤肌膚,益顏色,通榮衛,理氣御霜,辟溫氣。” [2](p721)飲過量則醉,醉甚而吐,不佳。宋人劉詞在《混俗頤生錄》中薈萃前人經驗對飲酒過度的危害以及飲酒中當注意的事項有明了通達的論析:

大醉極傷心神,肝浮膽橫,又復招風敗腎,毀筋腐骨莫過于酒,飽食之后尤宜忌之。夫好酒之人多患肺氣兼風,不爾則腰膝疼痛或膀胱冷疼,課一般耳。凡飲后不欲大吐,大吐則肝翻膽竭。肝是膽之府,既竭則膽痿,膽痿則心怯,心怯則多驚悸,夜臥恍惚,尤多健忘,則心神漸散。覺損則服補心丸。凡欲飲酒不欲速,速則沖破肺。肺為五藏之華蓋,固不得損。損則多涕洟兼患肺氣、肺痿、咳嗽之疾。若患勞氣、風疳、五痔人切忌之。若患風人加之藥物浸酒,不令甚醉。飲酒后不欲得飲冷水、冷茶,多為酒引入腎藏,為停毒水,即須去之。多時必腰膝沉重,膀胱冷疼兼患水腫、消渴、攣躄之疾,皆又斯起。飲后不欲一向臥,須使人回轉,不爾浸損膀胱、腸胃,但看酒家屋易壞,此益明矣。不問四時常吃暖酒彌佳。若冬月但殺冷而已,不要苦熱,熱即傷心肺。……凡空腹,切不宜聞穢惡之物氣,及往疾病人家,但飲酒即辟邪毒。……常見人夏月于井中浸酒,冬月即以酥酪和飲之,此為大害,必當入腰膝間為冷癥之疾。……飲酒不欲風里坐臥,袒肉,操扇,蓋緣毛孔悉開,不欲使風入,風入即令四肢不遂兼風,手足癱瘓等皆由斯得。[2](p721-722)

從這段引文可以看出,道門中人認為酒可避穢、助藥力,適當飲用有益健康,但如果過量,又飲用不當,那危害就很大。所以道門主張:“神仙不禁酒,以能行氣壯神,然不過飲也。”[2](p751)現代醫學研究成果表明,道教對酒的態度是科學的。少量飲酒可延緩動脈硬化,預防部分心臟病。大量飲酒損肝,會使心血管疾病大大增加。大量飲酒還會使人發胖,升高甘油三酯并消耗人體維生素B,從而影響人體對鈣的吸收,這對老年人來說,尤為不利。

除了主張飲酒適量外,道士們在養生實踐中還總結出一些飲酒宜忌:1.飲酒宜緩。“凡欲飲酒不欲速,速則沖破肺。肺為五臟之華蓋,固不得損。損即多涕洟兼患肺氣、肺痿、咳嗽之疾。若患勞風、風疳、五痔人,切須忌之。若患風人加之藥物浸酒,不令甚醉。”[2](p721)飲酒過速,不僅傷身,還容易醉酒,從現代科學而言,飲酒后五分鐘乙醇就可進入血液,30—120分鐘時血中乙醇濃度可達到頂峰。飲酒快則血中乙醇濃度升高得也快,很快就會出現醉酒狀態。2.飲酒宜暖。“不問四時,常吃暖酒彌佳。若冬月但殺冷而已,不要苦熱,熱即傷心肺。凡是飲食皆不欲熱吃,非獨熱酒耳。”[2](p722)酒宜熱飲,利于養胃。3.飲忌空腹。空腹飲酒,酒精吸收快,人容易喝醉;而且空腹喝酒對胃腸道傷害大,容易引起胃出血、胃潰瘍,最好的預防方法就是在喝酒之前,先行食用油質食物,或飲用牛奶,利用食物中脂肪不易消化的特性來保護胃部,以防止酒精滲透胃壁。4.酒后忌風。“飲酒不欲風里坐臥,袒肉,操扇,蓋緣毛孔悉開,不欲使風入,風入即令四肢不遂兼風,手足癱瘓等皆由斯得。”[2](p722)酒后當風,手足癱瘓。元代《三元延壽參贊書》卷3《人元之壽飲食有度者得之》也作此主張。[2](p751)這些飲酒宜忌,無疑對人們有啟發意義。

飲酒當適量,飲酒有宜忌。這之外,道士們還發明了多種藥酒用于治療疾患。有些酒,道士認為始于道門,“芻狗,祭天禱雨之物也,三代以前有之。其食用皆與世俗同,止酒、茶,椒花酒、屠蘇酒、千日酒、千里酒,豆腐,皆是道門所始”[2](p761)。那么,具體情況如何呢?該書下文有介紹:

《黃帝內傳》曰:王母會帝于嵩山,飲帝以護神養氣全液流暉之酒,又有延洪壽光之酒,然黃帝時已有矣。但不知杜康何世人,而古今多言其始造酒也。

屠蘇酒

屠蘇,《博雅》云:孫思邀庵名,謂屠絕鬼氣,蘇省人魂故也。孫真人始之。

椒花酒

《歲時記》:元日進椒花酒。椒是玉衡星精,服之令人身輕能走,延年益壽,進酒次第,以年老少為先。

千日酒

劉玄石從中山沽千日酒,一醉千日。

千里酒

梁劉杳曰:掛陽陳鄉有千里酒,飲之至家而醉,自鄉始。[2](p761-762)

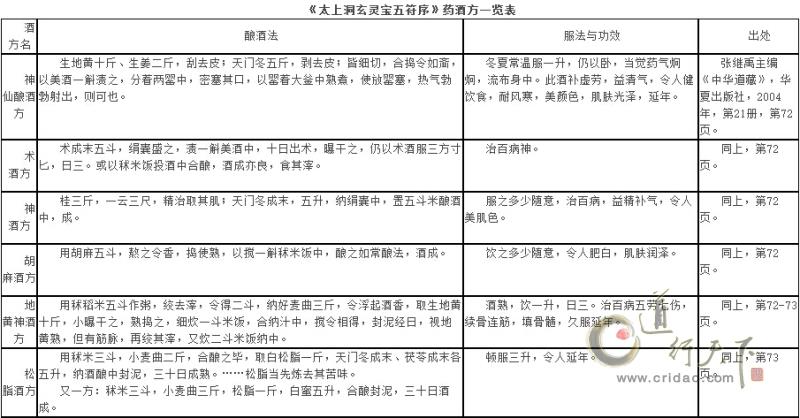

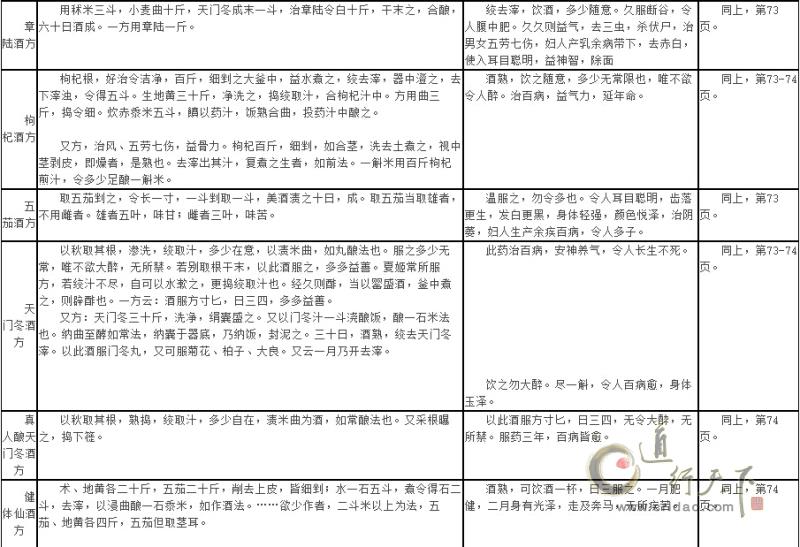

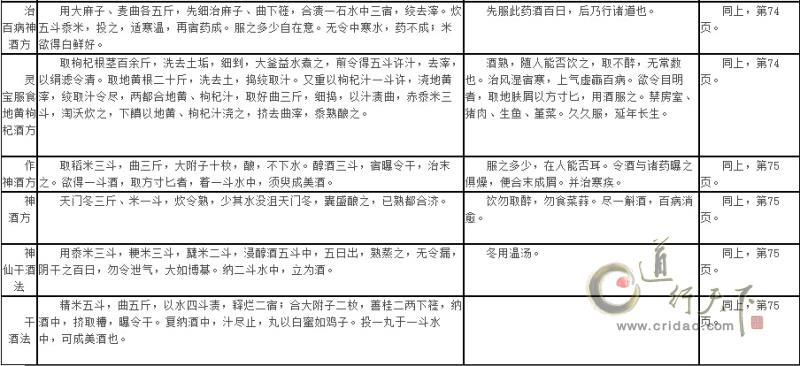

我們且不論酒上述椒花酒、屠蘇酒、千日酒、千里酒是否出自道門,道門很早就注意釀造藥酒是不爭的事實。道士用于釀酒的原料很多,制成的藥酒種類也很多,據《食療》記載,“紫酒,治角弓風。姜酒,主偏風中惡。桑椹酒,補五臟,明耳目。蔥鼓酒,解煩熱,補虛勞。蜜酒,療風疹。地黃、牛膝、虎骨、仙靈脾、通草、大豆、牛蒡、枸杞等,皆可和釀作酒,在別方。葡萄子釀酒,益氣調中,耐饑強志,取藤汁釀酒亦佳,狗肉汁釀酒,大補”[3](p565)。如果說上述材料語焉不詳的話,約成書于魏晉之際的《太上洞玄靈寶五符序》卷中則有20種非常詳細藥酒方,這些酒方不僅說明釀造法、服食法,對其功效也進行細致的說明,如下表所示:

枸杞酒是道門常用的藥酒,除上文兩種釀法,《葛仙翁肘后備急方》卷4云,“用生枸杞子五升,好酒二斗,研,搦勻碎,浸七日,漉去滓,飲之,初以三合為始,后即任意飲之。主補虛,長肌肉,益顏色,肥健人,能去勞熱”[4](p671)。另外,《圖經衍義本草》還有用秫米、石燕釀藥酒者,“(秫米)一石,曲三斗,和地黃一斤,茵陳蒿一斤,炙令黃,一依釀酒法。服之治筋骨攣痹”;[3](p566)“取石燕一十枚,和五味炒令熟,以酒一斗,浸三日,即每夜臥時飲一兩盞,隨性也。甚能補益,進飲食,令人健力” [3](p107)。總之,道教藥酒方眾多,于今有用者亦多。對于服藥酒法,道醫孫思邈的意見很值得我們參考,“凡服酒藥,欲得使酒氣相接,無得斷絕,絕則不得藥力,多少皆以知為度,不可令至醉及吐,則大損人也” [4](p33)。

來源中國道家養生網 www.tbbhh.cn