巴蜀的“鬼道”如何變成了道教?

欄目分類:玄門講經 發布日期:2017-06-18 瀏覽次數:次

道教為何被稱為“鬼道”?

在漢晉的歷史文獻中,多稱張陵之道教為“鬼道”,稱其道徒名為“鬼卒”。

道教為何稱為“鬼道”?(資料圖 圖源網絡)

《三國志張魯傳》曰:“魯遂據漢中,以鬼道教民。自號師君,其來學道者,初皆名鬼卒,受本道已信,號祭酒,各領部眾,多者為治頭大祭酒。”“又置義米肉懸于義舍,行路者量腹取足,若過多鬼道輒病之。犯法者三原然后乃行刑。不置長吏,皆以祭酒為治,民夷便樂之。”《華陽國志李特雄期壽勢志》曰:“李特字玄休,略陽臨渭人也。祖世本巴西宕渠賨民。種黨勁勇,俗好鬼巫。漢末,張魯居漢中,以鬼道教百姓,賨人敬信。”所謂“鬼道”,亦即“鬼巫”,實即巴蜀地區的古代巫教,這說明張陵所創的正一盟威之道與巴蜀巫教關系甚密。

流行“鬼道”巫教的部落

自古以來,這一被稱為“鬼道”的巫教,在巴蜀地區即十分流行。據《山海經》所載,有眾多被稱為“鬼”族的部落,居住在昆侖地區,如女魃、后土、魅、有窮等,他們皆奉行巫教。

在鐘山有女子,“衣青衣,名曰黃帝女魃,……后置于赤水之北。”這個部落曾助黃帝伐蚩尤而立大功,后被演化為中國民間信仰的旱神。

有祝融降處江水,祝融生共工,共工生后土。《國語·魯語》說:“共工氏之伯九有也,其子曰后土。能平九土,故祀為社。”后土居住在昆侖之北的“幽都”。幽都本為氐羌部落聚居的地方,至秦漢時神奇怪誕的傳說四起,幽都便成為令人恐怖的鬼域地府,后土也被稱之為鬼王。《楚辭·招魂》謂后土為幽冥世界的統治者,他有老虎的頭,額上有三只眼,一對明晃堅利的角,逐趕著哀叫奔跑的鬼魂。

有被稱為“縱目人”的鬼國。所謂“縱目”,即在兩眉之間的額際上,尚有一縱立的眼目,也就是后世所說的三只眼睛,這正是上古巴蜀鬼族最鮮明的民族標志。又有“魅”、“有窮”等部落。

海內昆侖:令人神往之地

這些被稱為諸鬼的部落,皆居住在海內昆侖地區。據蒙文通、鄧少琴、呂子方、溫少峰等人的考證,《山海經》所言的“海內昆侖”即指四川西部的岷山地區。

這是一個令人神往的地方,有壯麗的宮闕,精美的園圃,各種奇花異草、珍禽怪獸,更奇妙的有不死樹、不死藥,食之令人長生不死,死者亦可用藥救活。《呂氏春秋·本味篇》云:“水之美者,三危之露,昆侖之井。”《淮南子·地形篇》云:“上有木禾,其修五尋。珠樹、玉樹、旋樹、不死樹在其西,沙棠、瑯玕在其東,絳樹在其南,碧樹、瑤樹在其北。······昆侖之丘,或上倍之,是謂涼風之山,登之而不死。或上倍之,是謂懸圃,登之乃靈,能使風雨。或上倍之,乃維上天,登之乃神,是謂太帝之居。”《十洲記》亦云:“真官仙靈之所宗,品物群生,希奇特出,皆在于此。天人濟濟,不可悉記。”

這里還是西王母居住的地方。《大荒西經》云:昆侖之丘,“其下有弱水淵環之,其外有炎火之山,投物輒然。有人戴勝,虎齒,豹尾,穴處,名曰西王母。此山萬物盡有。”《淮南子·覽冥篇》云:“羿請不死之藥于西王母,姮娥竊以奔月,悵然有喪,無以續之。”

巴蜀文化(資料圖 圖源網絡)

巴蜀的獨立王國:蜀國的建立

這些以諸鬼命名的上古部落,居住在昆侖(岷山)地區。從地理上看,岷山綿亙于四川、甘肅兩省邊境,為長江、黃河的分水嶺,岷江、嘉陵江,它座落在我國的西部高原,為上古鬼族即氐羌民族的發祥地。共工、后土、鬼國、魃、槐鬼、有窮鬼等部落聚居在岷山北部、東部地區;黃帝、少昊、祝融、炎帝、魅、氐人國等生活在岷山西部、南部的岷江流域。

隨著歷史的發展,鬼族由部落、聯盟,至殷商時成為西北地區的強大種族。這就是《易·即濟》九三所謂:“高宗伐鬼方,三年克之”的“鬼方”。《古本竹書紀年》曰:“武丁三十五年,周王季伐西落鬼戎,俘二十翟王”的“鬼戎”。其中的一部分族人則沿岷江而下,進取川西平原,在西蜀建立了一個獨立的王國——蜀國。

至西周時,蜀侯稱王立國。《華陽國志·蜀志》曰:“周失綱紀,蜀先稱王。有蜀侯蠶叢,其目縱,始稱王。死作石棺石槨,國人從之,故俗以石棺槨為縱目人冢也。次王曰柏灌,次王曰魚鳧。魚鳧王田于湔山,忽得仙道,蜀人思之,為立祠。”即蜀族皆為“縱目”,為三眼鬼族之后裔。

蜀人崇尚赤色。《華陽國志·蜀志》曰:“九世有開明帝,始立宗廟,以酒曰醴,樂曰荊,人尚赤,帝稱王。”據王家佑先生言,成都紅石柱街舊有炎帝炳靈祠,有明建石坊,坊之有對聯曰:“帝德被全蜀,神妙通兩間”。其神炎帝即為縱目三眼。這種崇拜炎帝的習俗在巴蜀有著悠久的歷史,時至近代,樂山在五月初一祀火神,城區內外各廟輪流迎賽,“斗奇爭靡,務極其盛,以悅人耳目”。

由于他們有共同的風俗習慣、宗教信仰、文化傳統,并集中地反映在古蜀的巫教文化中,而被史籍稱之為“鬼道”。《這種神巫主宰的鬼道在氐羌族中極為盛行,其主教巫師往往多為部落酋長,被人稱之為“鬼主”、“鬼王”、“鬼帥”。三國時期的雍闿就是一位名聲顯赫的鬼王。《三國志·張裔傳》說:“耆帥雍闿,恩信著于南土,使命周旋,遠通孫權,乃以裔為益州太守,徑往至郡。遂趑趄不賓,假鬼教曰:張府君如瓠壺,外雖澤而內實粗,不足殺。”這里所說的“鬼教”,這是流行在巴蜀地區的氐羌巫教。

氐羌巫教“鬼道”的獨特之處

這種鬼道在巴蜀地區有著相當的影響力,即使是異族的征服者也必須對其表示相當的敬意。《華陽國志·南中志》曰:“其俗征巫鬼,好詛盟,投石結草,官常以盟詛要之。諸葛亮乃為夷作圖譜,先畫天地日月,君長城府;次畫神龍,龍生夷,及牛、羊、馬;后畫部主吏乘馬幡蓋,巡行安恤;又畫牽牛負酒、赍金寶詣之之象,以賜夷。夷甚重之。”諸葛亮為夷人作圖譜,正是希望借助鬼道的力量,安撫巴蜀的氐羌族人。

與其它地區、其它民族相比較,巴蜀氐羌族人的鬼道有幾個鮮明的特點:(1)對縱目三眼神的崇拜,(2)對三官的崇拜,(3)追求長生不老的仙道傳統,(4)驅鬼降魔的原始巫術。

其一,對縱目三眼神的崇拜。在四川、甘南以及西藏地區,縱目三眼神受到民間廣泛的信仰。如唐宋以來巴蜀、甘南民間信仰中影響甚大的二郎神楊戩,實則即為文縣、武都白馬氐族的狩獵神。這種特殊的信仰,起源于氐羌民族的祖先崇拜,如蜀人的祖先人皇、蠶叢即為縱目。其后的川主大帝、青衣神(青羌神)、斗姆、馬王(彝族神)、炳靈等皆為三眼神。民國《邛崍縣志》卷二說:“蜀中古廟多有藍面神像,面上磈礧如蠶,金色,頭上額中有縱目,當即沿蠶叢之象。”

據衛聚賢先生言:“縱目人現在西藏及不丹尚有。在光緒三十年左右,成都有人看見有二十幾個三只眼人,從西藏到北京去朝貢,路過成都,被人圍觀。詳察正中額上的一只眼,并非真的眼睛。而是系其于幼時以刀劃其額為一直孔,含以黑珠。長大了,珠含肉內,肉縫裂開,洽似縱立著一只眼睛。”巴蜀氐羌鬼族的這種宗教信仰,后來被道教吸收,大量的三眼神被納入道教的神系中。如《清微玄降大法》中就有二十余位三眼神,。

其二,對三官的崇拜。三官即天官、地官、水官。在有關上古氐羌族的文獻中,可以尋覓到三官崇拜的發展痕跡。最早的地官似為后土。最早的水官即河伯,則為氐羌之祖伯夷。

三官大帝(資料圖 圖源網絡)

三官崇拜本為氐羌民族的固有信仰,這在道書中也有所披露。《洞神八帝妙精經》說人皇(蜀族之祖)主領天、地、水三官。陶弘景《真靈位業圖》所載三官皆為氐羌族人:“鬼官北斗君周武王,治一天宮;三官都禁郎齊桓公,姓姜名小白;水官司命晉文公,姓姬名重耳。”正因為這樣,甘肅、云南等地的氐羌族人也都篤信三官。

這種對三官的崇拜,起源于氐羌族人對天地山川的自然崇拜。上古時代的氐羌族人主要生活在西北、西南地區,他們以游牧漁獵為生,山川河流對人們的影響很大。因此他們認為每座山、每條河都有其神在主管,必須對他們表示膜拜以求庇護。我們在《山海經》中可以看到,這種自然崇拜十分盛行。由自然崇拜發展為三官的崇拜,并在氐羌族人中廣泛流行。后來張陵、張修的道教,又把這種信仰吸收,成為早期道教的中心信仰。

其三,歷史悠久的仙道傳統。巴蜀地區的氐羌族有著十分悠久的仙道傳統,追求長生不老的理想在《山海經》中有充分的顯示,其鬼族居住的海內昆侖就是神仙聚會的仙境。

《老君變化無極經》曰:“爾乃過度見太平,太平真君復能明。整理文書應鵠鳴,二十四治會陽平。”《華陽國志》說,古蜀先王魚鳧、杜宇皆于此地“仙化”。今天的陽平觀舊址,原來就是古蜀王的祠堂。《彭縣志》曰:“古蜀王祠,蓋即陽平觀,祠蜀王魚鳧也。”自祖天師立中央教區于此后,其妻孫夫人、其子張衡皆修道執教于此。

昆侖是氐羌族人的發祥地,故蜀人有魂歸昆侖之說。蜀人亡者魂歸昆侖,獲不死之藥,又可復生,這就叫作“化民蜀王鱉靈也是這樣的化民,“靈死,其尸溯流而上,至汶山,忽復生”。這種死而復生的觀念,后來演變為道教的尸解之說。《后漢書·王和平傳》李賢注云:“尸解者,言將登仙,假托為尸以解化也。”

除了化形,“登遐”亦可成仙。《墨子·節葬下》說:“秦之西有儀渠之國者,其親戚死,聚柴而焚之,熏上,謂之登遐。”儀渠在今甘肅,亦氐羌之屬族。這種火葬的習俗是由于宗教上的信仰,他們相信人有靈魂,死后必須經過火的凈化,方能到達天國。《呂氏春秋·義賞篇》曰:“氐羌之民,其俘也,不憂其系累,而憂其不焚也。”可見對火葬儀式的舉行,在氐羌族人的觀念中非常重要。在《列仙傳》中的仙人嘯父、師門、赤松子、寧封子等,都是火化成仙的。氐羌民族的這些仙道傳統,被張陵道教繼承發展,其長生不老的觀念遂成為中國道教思想的核心。

其四,驅鬼降魔的原始巫術。在巴蜀氐羌民族中,驅鬼降魔的鬼道巫師有極大的勢力。他們為人們驅鬼去邪,治病卻疾,祈神求福……,支配著人們的日常生活。東漢時張陵在西蜀創道,其基礎就是氐羌民族的鬼道。《張陵學道的鶴鳴山,在今成都大邑縣境內,兩漢時屬益州蜀郡江原縣。這一帶多為氐羌民族居住,有什么“道”可學呢?

據李膺《蜀記》記載,張陵在鶴鳴山學道,“避病瘧于丘社之中,得咒鬼之術書,為之,遂解使鬼法”。這里所說的“丘社”,當即鶴鳴山中的一巫教團體,“咒鬼之術書”即是氐羌民族的巫經。張陵進入了這一團體,學習咒鬼治病的巫術。據載,張陵在山中精思煉志,感動太上下凡,授以印劍法簶,此太上即為太上老君的化身李弘。

《三天內解經》卷上曰:老君千變萬化,隨世顯現,“或姓李名弘,字九陽;或名聃,字伯陽”。“太上以漢順帝時,選擇中使,平正六天之治;分別真偽,顯明上三天之氣。以漢安元年壬午歲五月一日,老君于蜀郡渠亭山石室中,與道士張道陵,將詣昆侖大治新出太上。太上謂世人不畏真正,而畏邪鬼,因自號新出老君,即拜張為太玄都一平氣三天之師,付張正一明威之道,新出老君之制,罷廢六天三道時事,平正三天,洗除浮華,納樸還真,承受太上真經制科律。”正是在老君神授的名義下,張陵正一盟威之道應運而生。

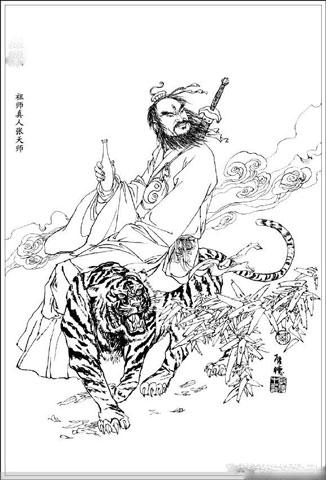

天師張道陵受道太上老君 創建道教

唐孟安排《道教義樞》卷二說:“昔漢末,天師張道陵精思西蜀,太上親降,漢安元年五月一日,授以三天正法,命為天師。又付正一科術要道法文。其年七月七日,又授正一盟威要經、三業六道之訣,重命為三天法師正一真人。”

天師張道陵(資料圖 圖源網絡)

《云笈七簽》卷二八曰:張道陵于臨邛縣渠亭山赤石城潛修靜思,“有千乘萬騎來下至赤石城前,金車羽蓋步從、龍虎鬼兵,不可稱數。有五人,一人自言吾是周時柱下史也,一人自言吾是新出老君也,一人云吾是太上高皇帝中黃真君也,一人言吾是漢師張良子房也,一人言吾是佐漢子淵天師外祖也。子骨法合道,當承老君忠臣之后,今授字鬼號,傳世子孫,為國師撫民無期。于是道陵方親受太上質敕,當步綱躡紀,統承三天,佐國扶命,養育群生,整理鬼氣,傳為國師,依其度數,開立二十四冶,十九靜廬,授以正一盟威之道,伐誅邪偽,與天下萬神,分付為盟,悉承正一之道也。”

李弘是重建太平盛世的太平真君,是老君的化身,是開劫度人的“新出老君”。這位降授正一道法的新出老君李弘,他世世為帝王師,臨危濟厄。這位新出老君,不僅是張角、李弘等教派的精神領袖,亦是張陵道教的天命所在。

漢晉時期的巴蜀道教,無論是三張的正一道,還是李弘的李家道,他們都是在太上老君神授天命的旗幟下,致力于開劫度人,建立一個以道教信仰為主體的太平王國。張陵得道創教,便繼承了上古以來盛行巴蜀地區的巫術。他說:“我受于太上老君,教以正一新出道法。謂之新者,物厭故舊盛新,新出名異實同。學正除邪,仍用舊文,承先經教,無所改造,亦教人學仙,皆用上古之法。”

張陵是如何改造巴蜀原始巫教的?

當時巴蜀地區人鬼雜混,巫妖橫行,殘害百姓,時西城房陵間,“有白虎神好飲人血,每歲其民殺人祭之,真人召其神戒之,遂滅。”梓州有大蛇害民,北平山有猛獸擾戶,張陵降而伏之。青城山為鬼魔盤踞的“鬼域”,有鬼城鬼市。

張陵親率弟子,掃蕩鬼域龍宮,降伏諸天鬼魔,“遂命五方八部、六天鬼神會盟于黃帝壇下,使人處陽明,鬼行幽暗”,“蕩滌區藪,奪鬼幽獄,復為二十四福庭,立二十四陰官,降二十八宿正氣,以通地中。每治立陰官一人,仙官一人,分掌世人罪福。有立功立行、修齋設醮、騰章拜表、謝過祈福、遷拔祖考者,則仙官錄其功行,奏名于上宮,增其福壽。如不孝不忠、欺詐狠戾、常行惡事、不能改過者,則陰官錄其罪,聞于地府,損其福壽,或絕其后。由是善惡報應,如影響焉。真人既行正一之化,攝三萬六千種外道惡魔,誅絕邪偽,于是百姓翕然,奉以為師君,子數萬家,立諸祭酒,分領民戶,有如官長。……蜀民畏罪遷善,盜賊不作,物無庇癘,皆天師之化也。”

李思聰《洞淵集》卷一曰:“天師稟命入西川行化,降二鬼帥王長、趙升二人于門下,指使奪二十四鬼獄,為福庭,分別晝夜,禁誓鬼神,使宇宙清寧,民保遐壽。”原來張陵的兩位親信弟子王長、趙升,本為鬼帥,而二十四治,亦為鬼獄。

《三天玉堂大法》二四亦說:“鬼神之說,蓋始以祖天師收六天鬼王、五部鬼帥,乃吹妖散毒之邪人,非陰魄之鬼也。今祖師以收其五部而歸正,故總攝瘟司也。但五部之鬼自受祖師誓約之后,歸心正道已久,故張元伯以忠信立雷府直符,趙公明以威直充玄壇大將,余皆為酆都丑獄之酋長,皆不復為妖也。”也就是說,原先盤踞在西蜀地區的眾鬼部落,紛紛皈依道教,成為張天師的部屬,其趙公明遂被封為玄壇大將,主持賜福添財,成為中國民間最為崇拜的財神。

財神像(資料圖 圖源網絡)

巴蜀的巫鬼變為道教之仙官 天師道建立

張陵到處降妖驅魔,巴蜀鬼怪消跡,社會日益安定。這些神奇的傳說,曲折地反映了張陵吸納改造巴蜀原始巫教,創立中國道教的歷史過程。所謂“鬼”、“魔”、“龍”、“虎”,實際都是指古代巴蜀的少數民族,鬼王、鬼帥,即是氐羌民族的大巫師。如“龍族是古蜀族,鬼族(虎族)是巴人,兩族都是現實的人民。”

正是在巴蜀古代民族信仰的原始巫教的基礎上,張陵運用道家之學改造巴蜀的妖巫鬼道,于是巴蜀的巫鬼,躍升變化為道教之仙官,“鬼道”遂發展成為“天師道”。“張陵的天師道(或“正一盟威”)是黃老儒墨在巴蜀(四川)地區的土壤上開放的一枝奇花。是吸取了巴(蜀)族的原始巫術(鬼道)與地區傳統民俗而創成的。”“這是他學得了巴人鱉靈所建蜀開明氏王朝的宗教巫典。假借玄元老君屢授以經,就是改造創作造作道書。”

《三天內解經》記載說,張陵“以白馬血為盟,丹書鐵券為信,與天、地、水三官、太歲將軍,共約永用三天正法。”他自稱“鬼主”,說:“太上開化,不以吾輕賤小人,受吾真法,為百鬼主者,使開二十四治,以應二十四氣。置署職簶,以化邪俗之人;黃老赤簶,以修長生。”宋洪適《隸續》卷三《米巫祭酒張普題字》載:“熹平二年三月一日,天表鬼兵胡九□□,仙歷道成,玄施延命,道正一元,布于伯氣,是召祭酒張普,盟生趙廣、王盛、黃長、楊奉等,詣受微經十二卷,祭酒約施天師道,法無極耳。”

所謂“鬼主”、“鬼兵”,即明確的說明了這一歷史事實。蒙文通先生說:“《晉書》又記:五斗叟郝索聚眾為亂。叟即西南民族之稱,知五斗米道原行于西南少數民族,符簶之事始于張道陵,符簶固非中國漢字也,故余疑其為西南民族之宗教而非漢族之宗教。”

張陵繼承改造了巴蜀氐羌民族的巫教,從此西南少數民族的巫師文化被納入道教,成為道教思想重要的組成部份。可以說,張陵正一盟威之道的直接淵源就是巴蜀氐羌民族的原始巫教——鬼道。(騰訊道學獨家編輯整理,編輯/懷霜)

(騰訊道學獨家編輯整理,轉載請注明出處。選自《宗教學研究》2008年第3期,作者李遠國《“鬼道”、“仙道”、“正一盟威之道”。)

來源中國道家養生網 www.tbbhh.cn