鬼谷子《本經(jīng)陰符七術(shù)》原文及譯文

欄目分類:玄門講經(jīng) 發(fā)布日期:2017-05-22 瀏覽次數(shù):次

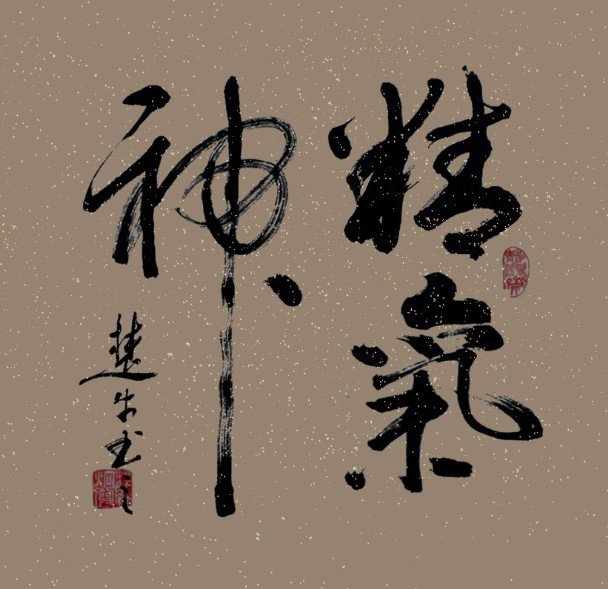

盛神法五龍

盛神中有五氣,神為之長,心為之舍,德為之大;養(yǎng)神之所,歸諸道。道者,天地之始,一其紀也,物之所造,天之所生,包宏無形化氣,先天地而成,莫見其形,莫知其名,謂之神靈。故道者,神明之源,一其化端。是以德養(yǎng)五氣,心能得一,乃有其術(shù)。術(shù)者,心氣之道所由舍者,神乃為之使。九竅十二舍者,氣之門戶,心之總攝也。

生受之天,謂之真人;真人者,與天為一。內(nèi)修練而知之,謂之圣人;圣人者,以類知之。故人與生一,出于物化。知類在竅,有所疑惑,通于心術(shù),心無其術(shù),必有不通。其通也,五氣得養(yǎng),務(wù)在舍神,此之謂化。化有五氣者,志也、思也、神也、德也;神其一長也。靜和者養(yǎng)氣,養(yǎng)氣得其和。四者不衰,四邊威勢無不為,存而舍之,是謂神化歸于身,謂之真人。真人者,同天而合道,執(zhí)一而養(yǎng)產(chǎn)萬類,懷天心,施德養(yǎng),無為以包志慮、思意,而行威勢者也。士者通達之,神盛乃能養(yǎng)志。

譯文:

盛神

要使精神旺盛充沛,必須效法五龍。旺盛的精神中包含著五臟的精氣,精神是五臟精氣的統(tǒng)帥,心是精神的依托之所。只有道德才能使精神偉大,所以養(yǎng)神的方法歸結(jié)為道。道是天地的開始,道產(chǎn)生一,一是萬物的開端。萬物的創(chuàng)造,天的產(chǎn)生,都是道的作用。道包容著無形的化育之氣,在天地產(chǎn)生前便形成了。沒有誰能看到它,沒有誰能叫出它的名稱,只好叫它做"神靈"。

所以說,道是神明的根源,一是變化的開端。因此,人們只有用道德涵養(yǎng)五氣,心里能守住一,才能掌握住道術(shù)。道術(shù)是根據(jù)道而采用的策略、方法,是心氣按規(guī)律活動的結(jié)果。精神是道術(shù)的使者。人體的九竅、人體的器官,都是氣進進出出的門戶,都由心所總管。 直接從上天獲得本性的人,叫做真人。真人是與上天結(jié)成一體而掌握道的人。通過專心學(xué)習(xí)磨煉而掌握道的人,叫做圣人;圣人是觸類旁通而掌握道的。人類的肉體與性命,都是出于天地的造化。

人類了解各類事物,都是通過九竅。如果有疑惑不解的地方.要通過心的思考而運用道術(shù)判斷;如果沒有道術(shù),一定不會通達。通達之后,五臟精氣得到培養(yǎng),這時要努力使精神保持鎮(zhèn)靜專一。這便叫做"化",即合符造化的精妙境界。五臟精氣達到了化的境界,便產(chǎn)生志向、思想、精神、道德,精神是統(tǒng)一管理這四者的。寧靜平和便可以養(yǎng)氣,養(yǎng)氣便可以使得志向、思想、精神、道德四者獲得和諧,永不衰敗,向四方散發(fā)威勢。什么事都可以辦到,長存不散,這便叫做一身達到了神化的境界,這種人便叫真人。真人,是跟天與道合一的,他能夠堅守"一",而且產(chǎn)生并養(yǎng)育萬物.懷著上天之心.施行道德.他是用無為之道指導(dǎo)思想而發(fā)出威勢的人。游說之士通曉了這一點,精神旺盛充沛,才能培養(yǎng)志向。

養(yǎng)志法靈龜

養(yǎng)志者,心氣之思不達也。有所欲,志存而思之。志者,欲之使也。欲多則心散,心散則志衰,志衰則思不達也。故心氣一則欲不偟,欲不偟則志意不衰,志意不衰則思理達矣。理達則和通,和通則亂氣不煩于胸中,故內(nèi)以養(yǎng)志,外以知人。養(yǎng)志則心通矣,知人則分職明矣。將欲用之于人,必先知其養(yǎng)氣志。知人氣盛衰,而養(yǎng)其氣志,察其所安,以知其所能。

志不養(yǎng),則心氣不固;心氣不固,則思慮不達;思慮不達,則志意不實。志意不實,則應(yīng)對不猛;應(yīng)對不猛,則失志而心氣虛;志失而心氣虛,則喪其神矣;神喪,則仿佛;仿佛,則參會不一。養(yǎng)志之始,務(wù)在安己;己安,則志意實堅;志意實堅,則威勢不分,神明常固守,乃能分之。

譯文:

養(yǎng)志

心培養(yǎng)志向要效法靈龜。之所以需要培養(yǎng)志向,是因為如果不培養(yǎng)志向,心的思想活動便不會暢達。如果有了某種欲望,老是放在心里考慮,那么,志向便被欲望所役使。欲望多了,心便分散;心分散了,志向便衰弱;志向衰弱了,思想活動便不暢達。心的思想活動專一,欲望便無隙可乘;欲望無隙可乘,志向意愿便不會衰弱;志向意愿不衰弱,思路便會暢達。思路暢達,和氣便流通;和氣流通,亂氣便不會在胸中煩亂。所以,對內(nèi)要培養(yǎng)志氣,對外要了解人。培養(yǎng)志氣就會心思暢通,了解別人就會職責(zé)明確。如果要把培養(yǎng)志氣之術(shù)用于對人,就一定先要考察他是如何培養(yǎng)志氣的。了解別人的志氣的盛衰狀況,就可以培養(yǎng)他的志氣:觀察別人的志趣愛好,就可以了解他的才能。

如果不培養(yǎng)志氣,心氣就不穩(wěn)固;心氣不穩(wěn)固,思路便不通暢;思路不通暢,意志便不堅實;意志不堅實,應(yīng)對便不理直氣壯;應(yīng)對不理直氣壯,就是喪失志向和心氣衰弱的表現(xiàn)。喪失志向和心氣衰弱,說明他的精神頹喪了。精神頹喪,便會恍惚不清;神志恍惚不清,就不可能專一地探求、領(lǐng)會事理。由此可見,培養(yǎng)志向的重要。如何培養(yǎng)志向呢?首先要從使自己鎮(zhèn)定開始;自己鎮(zhèn)定了,志向意愿便會充實堅定;志向意愿充實堅定,威勢就不會分散。精神明暢,經(jīng)常固守,就能夠震懾對方。

實意法螣蛇

實意者,氣之慮也。心欲安靜,慮欲深遠;心安靜則神明榮,慮深遠則計謀成;神明榮則志不可亂,計謀成則功不可間。意慮定則心遂安,心遂安則所行不錯,神自得矣,得則凝。識氣寄,奸邪得而倚之,詐謀得而惑之;言無由心矣。故信心術(shù),守真一而不化,待人意慮之交會,聽之候之也。計謀者,存亡之樞機。慮不會,則聽不審矣。候之不得,計謀失矣。則意無所信,虛而無實。故計謀之慮,務(wù)在實意;實意必從心術(shù)始。無為而求安靜,五臟和,通六腑;精神魂魄固守不動,乃能內(nèi)視、反聽、定志,思之太虛,待神往來。以觀天地開辟,知萬物所造化,見陰陽之終始,原人事之政理。不出戶而知天下,不窺牖而見天道;不見而命,不行而至;是謂道知。以通神明,應(yīng)于無方,而神宿矣。

譯文:

實意

要使思想充實,必須效法螣蛇。思想充實,產(chǎn)生于氣的思考活動。心要求安靜,思考要求深遠。心一安靜,精神便會爽朗充沛;思考一深遠,謀劃事情便能周詳。精神爽朗充沛,志向就不可能擾亂;謀劃周詳,事業(yè)的成功便沒有隰隔。思想堅定,心里便順暢;心里安靜,他所作的一切便不會有差錯。精神便自得其所,便會專一集中。如果思想活動不安定而游離在外,奸邪之徒便可憑借這種狀況干壞事,欺詐陰謀便可乘機迷惑自己,于是說出話來便不會經(jīng)過心的仔細思考。所以,要使心術(shù)真誠。必須堅守專一之道而不改變,等待別人開誠相見。彼此交流。認真聽取和接受別人的意見。計謀是關(guān)系國家成敗的關(guān)鍵。如果思想不交融,聽到的情況便不周詳;接受的東西不恰當,計謀就會發(fā)生失誤。那么,思想上便沒有真誠可信的東西,變得空虛而不實在。

要自然無為,使得五臟和諧,六腑通暢,精、神、魂、魄都能固守不動。這樣便可以精神內(nèi)斂來洞察一切、聽取...切.便可以志向堅定,使頭腦達到毫無雜念的空靈境界。等待神妙的靈感活動往來。從而可以觀察天地的開辟,了解造化萬物的規(guī)律。發(fā)現(xiàn)陰陽二氣周而復(fù)始的變化,探討出人世間治國方法的原理。這便叫做。不出門戶便可了解天下的萬事萬物.不把頭探出窗外便可了解自然界的變化規(guī)律;沒有見到事物便可叫出它的名稱.不走動便可以達到目的地。這便叫做"道知",即憑借道來了解一切。憑道來了解一切,可以通達神明,可以應(yīng)接萬事萬物而精神安如泰山。

分威法伏熊

分威者,神之覆也。故靜意固志,神歸其舍,則威覆盛矣。威覆盛,則內(nèi)實堅;內(nèi)實堅,則莫當;莫當,則能以分人之威而動其勢,如其天。以實取虛,以有取無,若以鎰稱銖。故動者必隨,唱者必和。撓其一指,觀其余次,動變見形,無能間者。審于唱和,以間見間,動變明而威可分也。將欲動變,必先養(yǎng)志以視間。知其固實者,自養(yǎng)也。讓己者,養(yǎng)人也。故神存兵亡,乃為知形勢。

譯文:

分威

發(fā)揮威力,要效法伏在地上準備出擊的熊。只有在旺盛的精神籠罩之下,威力才能充分發(fā)揮。所以,要使志向堅定,思想安靜,精神集中,威力才能盛大。威力發(fā)揮要盛大,憑著內(nèi)部的充實堅定;內(nèi)部充實堅定,威力發(fā)出便沒有誰能抵擋。沒有誰能抵擋.就能以發(fā)出的威力震動別人,那威勢像天一樣無不覆蓋。這便是用堅實去對付虛弱,用有威力去對付無威力。這就好像"鎰"和"銖"比較一樣,相差懸殊。 所以,只要一動便一定有人跟從,一唱便一定有人附和。只要彎動一個指頭,便可看到其他指頭的變化。威勢一發(fā)出,就可使情況發(fā)生變化,沒有誰能夠阻擋。對唱和的狀況進行周詳考察.可以發(fā)現(xiàn)對方的任何間隙.明了活動變化的情況,于是威力就可以發(fā)揮出來。自己要活動變化,一定先要培養(yǎng)志向、隱蔽意圖,從而觀察對方的間隙,把握住時機。使自己思想意志充實堅定,是養(yǎng)護自己的方法;自己講求退讓,便是使別人馴服的方法。所以,能夠"神存兵亡",即精神專注而進擊之勢毫不表現(xiàn)出來,那便是大有可為的形勢。

散勢法鷙鳥

散勢者,神之使也。用之,必循間而動。威肅內(nèi)盛,推間而行之,則勢散。夫散勢者,心虛志溢;意衰威失,精神不專,其言外而多變。故觀其志意,為度數(shù),乃以揣說圖事,盡圓方,齊短長。無間則不散勢者,待間而動,動而勢分矣。故善思間者,必內(nèi)精五氣,外視虛實,動而不失分散之實。動則隨其志意,知其計謀。勢者,利害之決,權(quán)變之威。勢敗者,不可神肅察也。

譯文:

散勢

散發(fā)威勢。即利用權(quán)威和有利形勢采取行動,要效法鷙鳥。散發(fā)威勢,是由精神主宰的。要散發(fā)威勢,一定要抓住間隙(時機)采取行動。威力收斂集中,內(nèi)部精神旺盛,善于利用對方的間隙采取行動,那么,威勢便可以發(fā)散出去。散發(fā)威勢時,要思想虛靜,從而考慮周詳;要意志充沛,從而能夠決斷。如果意志衰微,便會喪失威勢,加上精神不專一,那么。說起話來便會不中肯,而且前后矛盾,變化不定。所以,要觀察對方的思想意志和辦事標準,運用揣摩之術(shù)游說他,并采取不同的政治權(quán)謀謀劃各種事情,有時圓轉(zhuǎn)靈活,有時方正直率。如果缺少間隙或意志等主客觀條件,就不能發(fā)散威勢。因為散勢必須等待間隙而采取行動,一行動便要發(fā)出威勢。所以,那些善于發(fā)現(xiàn)間隙(時機)的人,一定是內(nèi)部蓄積著五臟精氣,對外能觀察形勢的虛實。他一旦行動.便不會失去散發(fā)威勢的實效,便會緊緊抓住對方的思想意志。及時了解對方的計謀。總之,形勢是決定利害的,也是能夠權(quán)變并發(fā)揮威力的條件。威勢衰敗,往往是因為不能夠集中精神去審察事物結(jié)果。

轉(zhuǎn)圓法猛獸

轉(zhuǎn)圓者,無窮之計也。無窮者,必有圣人之心,以原不測之智;以不測之智而通心術(shù),而神道混沌為一。以變論萬類,說意無窮。智略計謀,各有形容,或圓或方,或陰或陽,或吉或兇,事類不同。故圣人懷此,用轉(zhuǎn)圓而求其合。故與造化者為始,動作無不包大道,以觀神明之域。

天地?zé)o極,人事無窮,各以成其類;見其計謀,必知其吉兇成敗之所終。轉(zhuǎn)圓者,或轉(zhuǎn)而吉,或轉(zhuǎn)而兇,圣人以道,先知存亡,乃知轉(zhuǎn)圓而從方。圓者,所以合語;方者,所以錯事。轉(zhuǎn)化者,所以觀計謀;接物者,所以觀進退之意。皆見其會,乃為要結(jié)以接其說也。

譯文:

轉(zhuǎn)圓

要像圓珠那樣運轉(zhuǎn)自如,就使用猛獸功法。所謂要像圓珠那樣運轉(zhuǎn)自如,便是指計謀沒有窮盡。要能使計謀無窮運轉(zhuǎn),必須要有圣人的胸懷,從而探究不可估量的智慧,以這種不可估量的智慧來通曉心術(shù)。自然之道是神妙莫測的,處于一種混沌的統(tǒng)一狀態(tài)。用變化的觀點來討論萬事萬物,所闡明的道理是無窮無盡的。智慧謀略,各有各的形態(tài)。有的靈活圓轉(zhuǎn),有的方正直率,有的公開,有的隱秘,有的順利,有的兇險,這是為了應(yīng)付不同的事類。所以,圣人根據(jù)這種情況以運用智謀,像圓珠運轉(zhuǎn),以求計謀與事物狀況相吻合。他發(fā)揚自然造化之道,謀略開始后的一切舉動無不包容自然造化之道,從而能觀察研究神妙莫測的領(lǐng)域。

天地是沒有終極的,人事是變化無窮的,各自按照自然之道而形成類別。觀察一個人的計謀,便可預(yù)測他的吉兇、成敗的結(jié)局。計謀像圓珠一樣運轉(zhuǎn)變化,有的轉(zhuǎn)化為吉,有的轉(zhuǎn)化為禍。圣人憑借自然之道,能夠預(yù)先了解事物的成敗,因此能夠靈活運轉(zhuǎn)而確立某種方正的策略,抓住事物成敗的關(guān)鍵。圓轉(zhuǎn)靈活,是為了使彼此意見融洽;方正直率,是為了正確地處理事務(wù)。運轉(zhuǎn)變化,是為了觀察計謀的得失;接觸外物,即與人交往,是為了觀察別人進退的意圖。只有了解事物的關(guān)鍵,把握對方的主要想法,才能跟對方緊密聯(lián)合,使彼此的主張一致。

損悅法靈蓍

損悅者,機危之決也。事有適然,物有成敗,機危之動,不可不察。故圣人以無為待有德,言察辭,合于事。悅者,知之也。損者,行之也。損之說[1]之,物有不可者,圣人不為之辭。故智者不以言失人之言,故辭不煩而心不虛,志不亂而意不邪。

當其難易,而后為之謀;因自然之道以為實。圓者不行,方者不止,是謂大功。益之損之,皆為之辭。用分威散勢之權(quán),以見其悅威,其機危乃為之決。故善損悅者,誓若決水于千仞之堤,轉(zhuǎn)圓石于萬仞之谷。而能行此者,形勢不得不然也。

譯文:

損悅

減損雜念以使心神專一,就使用靈蓍功法。

減損雜念、心神專一是判斷事物隱微征兆的方法。事件有偶然巧合,萬物都有成有敗。隱微的變化,不可不仔細觀察。所以,圣人用順應(yīng)自然的無為之道來對待所獲得的情況,觀察言辭要與事功相結(jié)合。心神專一,是為了了解事物;減少雜念,是為了堅決行動。行動了,解說了,外界還是不贊同,圣人不強加辭令進行辯解。所以,聰明人不因為自己的主張而排斥掉別人的主張。因而能夠做到語言扼要而不繁瑣,心里虛靜而不亂想,志向堅定而不被擾亂,意念正當而不偏邪。

適應(yīng)事物的難易狀況,然后制定謀略,順應(yīng)自然之道來作實際努力。如果能夠使對方圓轉(zhuǎn)靈活的策略不能實現(xiàn),使對方方正直率的計謀不能確立,那就叫做“大功”。謀略的增減變化,都要仔細討論得失。要善于利用“分威”、“散勢”的權(quán)謀。發(fā)現(xiàn)對方的用心,了解隱微的征兆,然后再進行決斷。總之,善于減損雜念而心神專一的人,他處理事物,就像挖開千丈大堤放水下流,或者像在萬丈深谷中轉(zhuǎn)動圓滑的石頭一樣。

來源中國道家養(yǎng)生網(wǎng) www.tbbhh.cn