李菊生大師畫屆珍品:道教大師謝宗信真人風(fēng)骨

欄目分類:道教動態(tài) 發(fā)布日期:2016-07-27 瀏覽次數(shù):次

在中國,道教得以深入大眾身心、得到國家之重視、贏得世界之尊仰,離不開道教龍門正宗大師謝宗信真人的功德,謝宗信真人雖已形壽期臻、羽化登真、悠然駕鶴,但謝宗信真人弘道濟世之精神、傳道文化之經(jīng)典、清奇脫俗之風(fēng)骨依然留在世間。

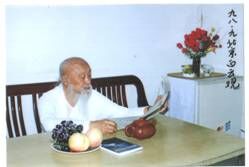

謝宗信,中國道教協(xié)會常務(wù)副會長、北京白云觀二十三代方丈。原籍湖北黃陂人,1914年生于武漢市,俗名謝仁銘,號果園子,1927年木蘭山祈嗣頂出家,拜李理清道長為師,為全真龍門派第二十三代玄裔弟子。入道后他學(xué)習(xí)道教經(jīng)典,深悟道德真義,誦道經(jīng),習(xí)壇儀,學(xué)習(xí)道教傳統(tǒng)醫(yī)藥和養(yǎng)生法,成為一個以道教為事,道教知識豐富,為人正直灑脫,慷慨有義風(fēng)的道教徒。1951年時,曾任黃陂國瑞庵住持。建國后,在政治運動較頻繁時,他獻(xiàn)身醫(yī)療事業(yè),濟世利民,積功累德。他親手辦起了武漢硚口“漢水醫(yī)院”。 1978年中共十一屆三中全會以后,道教宮觀在恢復(fù)正常宗教活動后,1982年毅然辭掉“漢水醫(yī)院”院長職務(wù),入全真叢林長春觀,擔(dān)負(fù)起武漢市道協(xié)副會長的職責(zé)。謝宗信道長是武漢市著名的中醫(yī),他擅長將祖國傳統(tǒng)醫(yī)藥學(xué)與道家養(yǎng)生學(xué)相結(jié)合來為求治者的治療與保健服務(wù)。由于他道行高超、學(xué)識豐富、神態(tài)慈祥,平日來求學(xué)參道者絡(luò)繹不絕,他總是勸導(dǎo)人們要“多積累功德,多善行,多作有益于社會的事,爾后修適才能有成效”,他從不故弄玄奧,誤人子弟。

1988年6月間,應(yīng)加拿大道家太極拳社和蓬萊閣道觀分院之請,中國道教協(xié)會選派了閔智亭道長和謝宗信道長前去講授道教哲理和道教氣功養(yǎng)生法。謝道長年近八十,皓發(fā)銀須,仙風(fēng)道骨,道貌超凡,加之他深諳道家動靜功法,因而演講很受歡迎,載譽而歸。這次是中國道教史上首次道教徒飛越太平洋到加拿大去講學(xué)傳道,增進(jìn)了東西方道教信仰的友誼。

謝宗信道長從1981年起便是湖北省政協(xié)委員,1980年起便是中國道協(xié)理事。1989年冬參加北京白云觀傳戒盛典,受方便戒,成為道教界中的大師。1992年3月,在中國道協(xié)第五次代表會議上,當(dāng)選為中國道協(xié)第五屆理事會常務(wù)理事、副會長。

謝宗信真人天資穎慧,道緣深厚,不僅深入三洞軒綱、道門要典,而且廣涉奇門遁甲、五行推算、星占命理、岐黃之術(shù)等多方道義,修出清奇脫俗的玄門風(fēng)骨。謝宗信大師謙虛謹(jǐn)慎,平易近人,愛國愛教,早年收賢金為徒并傳授九卦九宮圖與中醫(yī)術(shù),及弟子吳誠真。

2005年5月5日,謝宗信真人羽化登真示化,時年九十又二。

謝宗信真人一生之道行:愛國之情彌切,愛教之行彌多,濟世之懷彌篤,求道之至彌堅,悟道之心彌慧,弘道之德彌廣,合道之境彌高。

2008年5月2日,謝宗信方丈寶塔在武昌長春觀落成。來自馬來西亞、中國臺灣、中國香港和大陸的200余名道教界人士在漢舉行法會紀(jì)念謝宗信方丈。

李菊生大師的這幅珍品包容了謝宗信真人之全部精髓。

美的宗教、美的虔誠信徒,中國美術(shù)大師、中國美術(shù)家協(xié)會會員、中國工藝美術(shù)學(xué)會會員、中國美術(shù)家協(xié)會江西分會常務(wù)理事、江西省美術(shù)家協(xié)會副主席、昌南書畫院名譽畫師藝術(shù)顧問、景德鎮(zhèn)市美術(shù)工作者協(xié)會副主席、景德鎮(zhèn)書畫院副院長李菊生教授,尊仰道教,是謝宗信真人最為虔誠的信徒,李菊生汲取東方文化的精粹,又同時立足于現(xiàn)代社會的步伐,依托深厚的功底,潛心于人物畫創(chuàng)作,并植入濃郁的人文情懷,表達(dá)出自身對道教歷史、民族情懷及現(xiàn)實自然地深刻體悟,創(chuàng)作了玄門風(fēng)骨——謝宗信真人畫像。

李菊生大師在創(chuàng)作這幅珍品時,是以一種何等地睿智、何等地感性自由的藝術(shù)襟懷,去接納、珍視、體驗,而后化作創(chuàng)作的不息泉流。用創(chuàng)作的畫表達(dá)了謝宗信真人一生的歷程,通過創(chuàng)作的珍品畫,使大眾感悟謝宗信真人在告之:人要修的是一個人的心性、品格,修的是一個人對蕓蕓眾生及宇宙的關(guān)懷。

現(xiàn)今,這幅珍品收藏在湖北御寶堂文化公司。

來源中國道家養(yǎng)生網(wǎng) www.tbbhh.cn